Ich hatte keine Ahnung, was uns als Urlaubs-Unterkunft erwartete. Erster Eindruck: deprimierende Ernüchterung. Doch schnell offenbarte sich der einzigartige genius loci dieses Gebäudes an der portugiesischen Algarve – und erzählte uns von Tag zu Tag mehr über Land und Leute, die mit dem Druck des Immobilienbooms auf ihre Heimat zu leben versuchen.

Als wir ihm das erste Mal gegenüberstehen, diesem Klotz von einem Wohngebäude irgendwo zwischen Brutalismus und Kubismus, ist es ein Schlag in die Magengrube. Da sind wir also endlich angekommen „unter südlicher Sonne“ (in Wahrheit ging beim Verlassen der Ankunftshalle des Flughafens Faro ein kalter Aprilschauer auf uns nieder): zwei durchaus erholungsbedürftige Urlaubsgäste aus einer Mietskaserne in Germany, die gar nicht mal sooo günstig bei AirB&B gebucht haben – und das soll unser Feriendomizil am südwestportugiesischen Algarve-Strand von Praia da Luz sein?

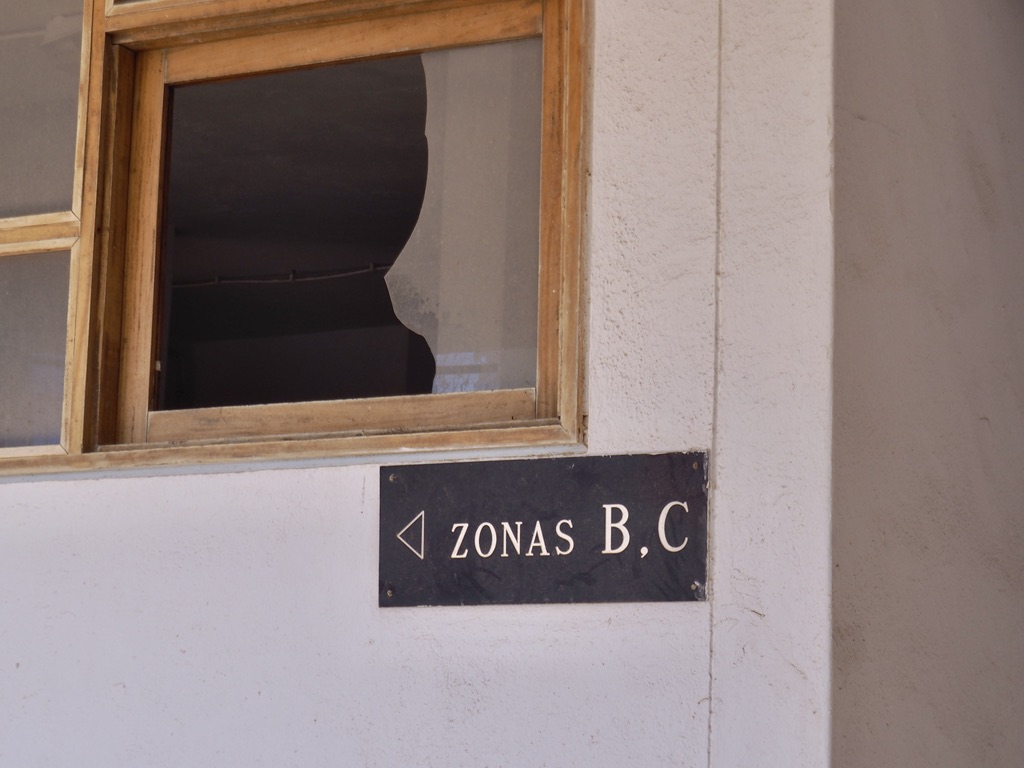

Der mühsam gefundene Einstieg in das Labyrinth offener und halboffener Treppenfluchten, kantiger Betonpfeiler, großzügiger Freiflächen ohne erkennbare Funktion und zwielichtiger Flure mit Buchstabencodes wie in Airport-Terminals macht die Sache nicht besser. Dieses Ding muss aus den frühen Siebzigerjahren stammen, sozialer Wohnungsbau sicherlich, heute verwohnt und heruntergerockt an nicht wenigen seiner unzähligen Ecken; seine haustechnischen Eingeweide, die man nicht einmal versucht hat dem Blickfeld der Bewohner zu entziehen, spärlich mit eingetopften Grünpflanzen umstellt. Doch welche Chance haben magere Kakteen schon, den Anblick surrender Rotoren von Klimaanlagen oder den Durchzug aprilfeuchter Böen vom Atlantik abzuwehren?

In der Wohnung selbst, die auf den Bildern im Netz einen gut ausgestatteten und gepflegten Eindruck gemacht hatte, erwarten uns mehrere nicht funktionierende Glühbirnen, ein trotz aller Fernbedienungsakrobatik unveränderlich monochrom blauer Bildschirm des Fernsehers, und um das Maß vollzumachen – nach Hinabsteigen einer steilen Wendeltreppe – im Schlafzimmer ein ausgreifender schwarzer Schimmelbefall in der Ecke. Es hat hier viel geregnet im März und April, während die Wohnung ungenutzt und kalt auf uns Vorsaison-Touristen wartete.

Ein Griff ins Klo, so viel scheint klar. Also tun wir, was deutsche Urlauber in solcher Lage tun, und setzen eine Beschwerdemail an den Vermieter ab, in der die Formulierung „as soon as possible“ vorkommt. Dann bleibt nur noch, auf dieses sicherlich nicht allzu baldige Bald der Instandsetzung zu warten.

Um aber nicht tatenlos in unserem Elend zu hocken, können wir ja mal mit der Kamera durch diese Wohnmaschine streifen. Denn so frustrierend sich die Situation auch anfühlt, irgend etwas ist da draußen. Etwas vibrierte in der Luft bei der ersten Begehung vorhin, etwas, für das ich in vielen Jahren als Autor und Beobachter sensibilisiert worden bin: genius loci, der Geist des Ortes.

Ich habe ihn in Gebäuden aller Art gefunden, in Schlössern und Industriehallen, Reihenendhäusern und leerstehenden Buchläden. Ich habe ganze Bücher über solche Orte und ihre Gespenster geschrieben. Sie können einladend sein, abweisend, zickig, bedrohlich, sterbenslangweilig oder hochdramatisch. Die Steine oder der Beton müssen nur lang genug gestanden haben, damit der jeweilige Geist sich über all diese Jahre mit all dem beherbergten Leben aufladen konnte. Um dann Kontakt aufzunehmen mit jemandem wie mir und etwas über die Lebenden wie die Verstorbenen in diesen Mauern mitzuteilen.

Stärker und eindringlicher wird der Eindruck einer spirituellen Präsenz zunächst im Untergeschoss, oder wie auch immer hier gezählt wird, wo es im Halbdunkel bereits Stätten menschlicher Aktivität wie einen Friseursalon, eine Tapas-Bar und eine Massagepraxis gibt, aber auch Motorroller abgestellt werden und in einem der düsteren Durchgänge Paletten mit Verpackungsmüll aus dem Lager des unmittelbar angrenzenden Spar-Supermarktes auf Abtransport warten. Hier unten erstreckt sich ein Dschungel.

Es ist ein domestizierter Dschungel, nämlich tropische Palmen und anderes üppig ins Kraut schießendes Grün, das in Betongevierten den gesamten Boden des offenen Atriums ausfüllt und davon Zeugnis ablegt, dass die Planer den Bewohnern etwas Gutes tun wollten: eine Klimaverbesserung, eine kühlende grüne Insel im portugiesischen Hitzesommer. Im Untergeschoss. Irgendein Hausgenosse muss für das Gießen zuständig sein. Portugal ist ein traditionell erzkatholisches, aber zugleich strukturell zutiefst kommunistisches Land, das derzeit nur durch einen Betriebsunfall von Konservativen regiert wird. Wenn der tropische Urwald eine sozialistische Errungenschaft wäre – so wie hier unten würde er aussehen.

Und das Charmante daran ist, dass auch die oberen Ebenen noch vom Dschungel profitieren. Die nächsthöhere zum Beispiel. Dort entdecken wir das Café Polly. Der Name scheint sich den hier wie überall an der Algarve dominierenden britischen Touristen anbiedern zu wollen, doch von denen werden wir kaum einen treffen. Das Café Polly ist der Dorfplatz dieses Gebäudes, das seinerseits wie eine kleine Kommune im Sinne von Gemeinde erscheint – nicht zufällig, wie sich herausstellen soll.

Im Café und auf seiner Galerie wird an sieben von sieben Wochentagen getratscht und getrunken, und zwar von ganz offensichtlich hausansässigen Portugiesen und ihren zahlreichen Freunden. Hier laufen auf einem Großbildschirm Live-Übertragungen von Fußballspielen, und im Hinterzimmer wirft man zeitgleich Pfeile auf Dartscheiben. Falls man den penetranten Geruch nach Klosteinen ignorieren kann, was uns irgendwann nicht länger gelingt, sonst allerdings niemandem größere Probleme zu bereiten scheint. Auch Hunde sind hier allzeit hochwillkommen. Und das Café Polly ist auch der Ort, wo uns ein Trinkgast später in der Stunde der Not und des landesweiten Stromausfalls uneigennützig handfeste Fluchthilfe leisten wird.

Unterdessen, keine 24 Stunden sind seit unserer Ankunft vergangen, ist auf Geheiß des alarmierten Vermieters ein dreiköpfiger Hausmeistertrupp in unsere Ferienwohnung eingerückt und hat unter großem Gekakel und Gefachsimpel alles auf Vordermann gebracht. Die meisten Debatten unter den drei nebenberuflichen IT-Experten benötigte der Fernseher, der mittels vieler bunter Steckkabel und zweier blinkender Black Boxes neu mit dem Internet verbunden werden musste. Aber auch das ist geschafft.

Wir bleiben zurück mit gefühlt 245 Spartenkanälen für brasilianische Seifenopern im Originalton, das sollte wohl für zwei Wochen reichen. ARD, ZDF und die anderen deutschen Qualitätsmedien gibt es hingegen offenbar nur als Pay-per-View-Paket, was mir persönlich sehr entgegenkommt: Das Vergnügen ist mir wie auch daheim insgesamt genau null Euro wert. In der Luft hängt, nachdem die Fachleute gegangen sind, noch längere Zeit der scharfe Geruch von Chlor und dem Lösungsmittel der Wandfarbe. Und jetzt ist wirklich alles in Schuss. Express-Sanierung auf Portugiesisch.

Inzwischen wissen wir auch, wie unsere hoch aufgetürmte Wohnstatt – oder sollte man besser sagen: Wohnstadt – heißt. Der Name steht auf großen ornamentalen Kacheln über dem Haupteingang: „Edifício“, also Gebäude, „Luztur“. Luz wie das Dorf mit dem Stand und -tur wie … Turm? Nein, der hieße torre. Kultur? Natur? Tortur? Die eilends befragte KI schlägt irgendwas mit Tourismus vor, was ich für aberwitzig halte, aber wie sich zeigen wird, kreist es die Wahrheit mindestens thematisch ein. An die Kulisse des Urlauberparadieses Praia da Luz passt sich das Edifício Luztur schließlich nicht einfach an, es überragt und dominiert sie stattdessen wie eine mittelalterliche Trutzburg.

Und dennoch hätten wir vielleicht nie herausgefunden, warum das Edifício Luztur überhaupt existiert. Dann aber tauchen über Nacht an seiner Nordfassade rätselhafte Farbflächen auf. Sie müssen vom Ausleger eines dort immer noch parkenden Kranwagens aus angebracht worden sein – und an den Rändern dieser Flächen außerdem vier einzelne Großbuchstaben: S A A L. Offensichtlich ist dieses mural, dieses Fassadengemälde, noch unvollendet. Einen deutsch buchstabierten „Saal“ soll es am Ende sicher nicht darstellen, denke ich und gebe die Lettern neugierig in Google ein.

Es gibt so Momente, da eröffnet dir eine simp1e Internetsuche eine zweite Realitätsschicht, die das mit eigenen Augen Wahrgenommene zusätzlich anreichert. Denn heraus kommt: Fast zeitgleich mit dem Sieg der Nelkenrevolution über die Salazar-Diktatur 1974 entstand in Portugal eine kurzlebige Architekturbewegung namens Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), übersetzt etwa Ambulanter Lokaler Unterstützungsdienst. Kommunistische Stadtplaner und Architekten boten sich damals an, für die während der Diktatur verarmten Massen bezahlbaren Wohnraum nach den Vorstellungen der zukünftigen Bewohner zu planen. Denn nach vielen Jahrzehnten unter autoritärer Zentralverwaltung war der soziale Wohnungs- und Städtebau völlig vernachlässigt, Planungskompetenz in den Städte- und Gemeindeverwaltungen nicht vorhanden.

In diese Lücke stießen nun kommunistisch gelenkte Bürger-Komitees („Brigaden“), die in endlosen Sitzungen den Wohnbedarf der lokalen Kollektive ermittelten. Im Ergebnis wurde dann ein SAAL-Architekt mit der Erstellung tragfähiger Pläne betraut, der Rest erfolgte vielfach in genossenschaftlichem Eigenbau. Die Behebung der schlimmsten Wohnungsnot war vor allem in den Metropolen Lissabon und Porto ein Hauptmotiv dieses alternativen Städtebaus durch SAAL. Tausende wurden dort wortwörtlich aus Wellblechhütten befreit und in menschenwürdige Mietwohnungen einquartiert, die im verarmten Land allerdings aus möglichst billigen Materialen errichtet werden mussten.

An der südlichen Algarve-Küste kam noch ein zweites soziales Motiv hinzu, das dort wichtiger war: Es sollten Akzente gegen den schon in den 1970er-Jahren grassierenden Immobilienkauf vor allem durch sonnenhungrige Briten gesetzt werden, die sich in der gesamten Region festsetzten und die örtliche Kultur überrannten. Dies ist unsere Küste, sollten die Bauwerke trotzig zum Ausdruck bringen, dies ist unser Wohnraum. Wir lassen uns nicht verdrängen!

Das Edifício Luztur, das als dominierende Ortsmarke alles weit und breit überschattet, stammt aus jener Zeit. Im Hausflur entdecke ich einen Aushang mit einer Visualisierung des entstehenden und von der Hausgemeinschaft bestellten mural: Geehrt werden soll damit der Architekt des Hauses, José Veloso (1930-2024). Sein portugiesischer Wikipedia-Eintrag berichtet: „Zwischen 1974 und 1976 verwirklichte José Veloso eine der größten Errungenschaften der Aprilrevolution: das Recht auf Wohnen.“ Denn nicht nur plante er selbst an zahlreichen Orten Gebäude, sondern koordinierte auch im staatlichen Auftrag andere Projektteams der Bewegung. Im Herzen vieler Portugiesen hat sich der im vergangenen Jahr im Alter von 93 Jahren verstorbene Veloso damit einen Ehrenplatz verdient.

In dem 2017 erschienenen Buch „Um edifício singular“ („Ein einmaliges Gebäude“) über Luztur und seine Hintergründe beschreibt Herausgeber Nuno Arenga dasselbe anfängliche Störgefühl, das auch uns beschlichen hatte: Der Komplex beeindrucke zunächst höchstens „mit einem Maßstab, der nicht zu seiner Umgebung passt. Bei näherer Betrachtung des Gebäudes und vor allem bei einem Rundgang durch sein Inneres wird klar, dass die Räume und Möglichkeiten, die es uns bietet, in Wirklichkeit viel qualifizierter sind, als der erste Blick vermuten ließe.“

Und der damals schon hochbetagte Architekt Veloso, der noch einmal durch sein Gebäude wandert, sieht seine Vision erneut bestätigt: Die „Stadtkultur des Südens“, schreibt er, werde im Edifício Luztur „verkörpert in der Vielfalt der nachbarschaftlichen Beziehungen, in der Charakterisierung der Orte, in den Überraschungen um die Ecke sowie in den labyrinthischen öffentlichen Wegen, die das Innere des Gebäudes kreuzen und durchschneiden. Das Gemeinschaftsgefühl und das urbane Leben südlichen Charakters, auch wenn es in der Stadt nicht weitergeführt wird, ist erreicht worden und wird im Gebäude lebendig gehalten.“ Was wir nach unserem Aufenthalt ausdrücklich bestätigen können. Es ist eine Wohnmaschine mit Klassenbewusstsein.

Ein paar Tage nach der Entdeckung des entstehenden mural – inzwischen ist der 51. Jahrestag der Nelkenrevolution mit Feuerwerk gefeiert worden – sehe ich den Kranwagen vor dem Haus erstmals in Aktion: Zwei Gestalten machen sich in beträchtlicher Höhe mit Spraydose und Schablone an der Nordfassade zu schaffen. Sofia Fortunato und der Sprayer João Domingos mit dem Künstlernamen BIGOD gehören dem Künstlerkollektiv Laboratório de Actividades Criativas (LAC) in der Kreisstadt Lagos an. Sie setzen die große portugiesische Tradition der politischen Fassadenmalerei fort – mit einer handwerklichen Fertigkeit, die man vielen deutschen Hauswänden leider vergebens gewünscht hätte.

In einer Arbeitspause, als beide vom ferngesteuerten stählernen Schwenkarm sacht auf dem Boden abgesetzt worden sind, berichtet BIGOD, es sei „eine Ehre“, den verdienten Architekten des Volkes ins Bild setzen zu dürfen. „Den Hausbewohnern war wichtig“, ergänzt Fortunato, „dass neben José Veloso auch die politische SAAL-Bewegung mit dem Bild gewürdigt werden sollte. Daher haben wir die vier Buchstaben, die ursprünglich nicht vorgesehen waren, auf ihren Wunsch hin noch ergänzt.“ So wandelt sich das Haus während unserer Anwesenheit zur Wandzeitung, die von einer Zeit berichtet, als Immobilien hier an der sonnenverwöhnten Algarve-Küste noch etwas anderes sein konnten als nur ultraprofitable Renditeobjekte für ausländische Pensionäre und institutionelle Spekulanten.

Aber, ach: Mittlerweile dürfen selbst in der stolzen Kommunistenbastion Edifício Luztur im Brennpunkt der globalistischen Immobilienblase Wohnungen nicht nur gemietet, sondern auch gekauft werden. Anfangs waren es nur Einheimische, die hier selbst in einer Mietwohnung aufgewachsen waren und sich nun ihren Traum vom Eigentum erfüllten – so wie unser Vermieter bei AirB&B. Doch während ich dies schreibe, steht auf einer der einschlägigen deutschsprachigen Webseiten der Sorte „Leben Sie Ihren Traum in Portugal!“ eine Makleranzeige online: 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Praia da Luz, im fünften Stock „eines Gebäudes mit 2 Aufzügen“, nur „wenige Meter“ vom Strand entfernt, auch alle anderen Annehmlichkeiten des Alltags fußläufig erreichbar. Es sei „die Art von Immobilie, die bedeutet, dass Sie keinen Transport benötigen“, rabharber, rabharber, rabäh.

Virtuelle Besichtigung gefällig? Bitte, gleich auf der Website gibt es die Möglichkeit. Der Kaufpreis ohne Steuern und Gebühren beträgt 350.000 Euro – in einem Land, in dem die Menschen durchschnittlich vielleicht ein Drittel deutscher Einkommen verdienen. Aber für diese (noch) Einheimischen ist das ehemals sozialistische Paradies ja nun auch nicht mehr vorgesehen. Was ihnen natürlich weiterhin unbenommen bleibt, ist die sentimentale Betrachtung des jüngsten politischen mural. Von der Straße aus.

Hinterlasse einen Kommentar