In Hamburg steht ein leeres Haus. Die Verlagszentrale von Gruner+Jahr beschäftigte einmal 2.000 Mitarbeiter und war das größte Bürogebäude der Stadt. Doch ihrem Zweck diente sie keine 35 Jahre: In die Fundamente war der Keim des Untergangs schon eingepflanzt. Heute steht der Palast für die zeitlose Hybris der Diskursdiktierer – und ihre seelenlose Zukunft.

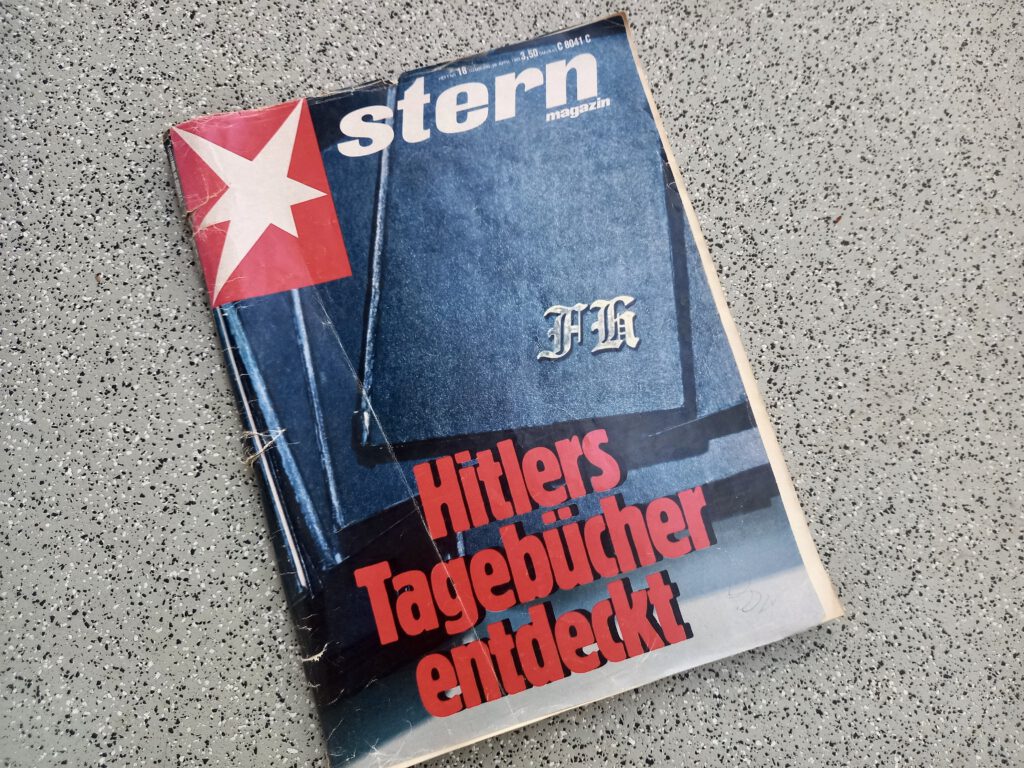

Es war Heft Nummer 18 des Jahrgangs 1983, das dem „Stern“ das Genick brach. Nicht mit einem Ruck und Knack wie bei einer Hinrichtung am Galgen, sondern ganz langsam, als ob ein Sadist einen fast endlos hinausgezögerten Strangulierungsmord zelebrierte. Dafür umso gründlicher: Obwohl das Magazin selbst heute noch mit Infusionen künstlich am Leben gehalten wird, ist es seither zum Zombie mutiert. Eine Kreatur ohne Glaubwürdigkeit, ohne Alterswürde, ohne Herzblut. In einem haben die Spürhunde mit den feinen Nasen für Weltsensationen in der „Stern“-Chefredaktion Recht behalten: Die Hitler-Tagebücher würden alles verändern.

Wenn schon nicht die Geschichte des Dritten Reiches, so musste doch die Zukunfts-Story des Hamburger Qualitätsjournalismus von da an umgeschrieben werden. Inzwischen ist sie als Chronik der letzten gut vier Jahrzehnte archiviert. Als Höhe- und Kipp-Punkt uneingeschränkter Deutungsmacht markieren darin die liebevoll handgefälschten Tagebuchbände den Abstiegsbeginn, beschleunigt dann im Sog einer anschwellenden Existenzkrise der deutschen Medien ab Mitte der Neunzigerjahre. Zu allem Unglück trat das Internet seine Schreckensherrschaft an. Was als wahr zu gelten hatte und was als Fake News enttarnt werden konnte, war nun (vorerst) nicht mehr kuratierbar.

Der „Stern“, der seinen Auflagenrekord schon 1967 mit fast zwei Millionen wöchentlichen Exemplaren erreicht hatte, fiel erstmals Anfang 2008 in den sechsstelligen Bereich. Im ersten Quartal 2025 verkaufte er offiziell noch rund 278.000 Hefte. Auch die anderen Gruner+Jahr-Blätter folgten tendenziell diesem steilen Abwärtspfad. In einem Akt zynischer Resteverwertung verscherbelte Mutterkonzern Bertelsmann Anfang 2022 den Zeitschriftenverlag mitsamt der erst 1990 eröffneten Hamburger Zentrale und den verbliebenen Mitarbeitern an die Kölner Sendergruppe RTL, ebenfalls Bertelsmann-Tochter.

Auch RTL empfand seine Beute jedoch recht schnell als Ballast und stellte im Jahr darauf allein 23 Zeitschriftentitel ein. Rund 700 Stellen fielen weg – und der seither schon halb entvölkerte Standort wurde im vergangenen Jahr endgültig aufgegeben. Derzeit steht der 35 Jahre alte Verlagskomplex komplett leer. Eine Momentaufnahme des Absurden: Pressefreiheit präsentiert sich inzwischen in dieser Stadt immer öfter als Freiheit von Presse.

Ich laufe jeden Tag vorbei an diesen blinden Fenstern, blechverblendeten Fassaden und verlassenen Büros. Und sogar zwischen ihnen hindurch. Vom Hochbahnhof am elbnahen Baumwall bis zur Michelwiese verläuft wie ein Canyon eine tief eingeschnittene Passage durch dieses zerklüftete Immobiliengebirge, dessen Erschließungswege kreuz und quer und diagonal die Linien eines historischen Gängeviertels nachzeichnen. Über mir thront unterwegs der siebengeschossige Rundturm, hinter dessen von Satellitenschüsseln und Aussichtsplattformen gekrönten Panoramascheiben sich die journalistischen Chefstrategen einst in ihrer Machtfülle sonnten.

Mehr als 2.000 Angestellte hatten bei G+J auf 69.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche ihre Arbeitszimmer in den Redaktionen von „Stern“, „Brigitte“, „Eltern“, „GEO“ und anderen, heute schon vergessenen Leitmedien einer blauäugigen Epoche. Das Haus war zum Zeitpunkt der Eröffnung das modernste und größte Bürogebäude Hamburgs. Noch heute geht es, vielleicht abgesehen von den biedermeierlich-postmodernen Bullaugen, als zeitgemäß größenwahnsinnig durch. Von weitem grüßt der unvollendete Stummel des Elbtowers, ein Mahnmal für den Milliarden-Pleitier René Benko. Und in der Nachbarschaft kommt bald zur elitären Elbphilharmonie vielleicht noch die neofeudale Kühne-Oper hinzu.

In vieler Hinsicht schließt diese Ortsbegehung aber auch an das ebenfalls nur wenige Kilometer Luftlinie entfernte Geisterhaus an, außer dass die dort hausenden Dämonen noch deutlich dunkleren Lords zu Diensten waren. Doch insgesamt scheint Hamburg ein guter Standort für Hybris zu sein. Um ein weiteres Mal den genius loci heraufzubeschwören: Hier am Baumwall materialisiert er sich auf Schritt und Tritt in Gestalt des schmierigen Skandalreporters Hermann Willié (gespielt von Götz George) aus Helmut Dietls göttlicher Komödie „Schtonk!“. Der Film setzte der Fabrikation von Hitlers Tagebüchern 1992 das verdiente Denkmal.

Die Figur des Willié – „mit Akzent auf dem E“ – ist die satirische Überzeichnung des realen, im vergangenen Jahr verstorbenen Stern-Reporters Gerd Heidemann. Nach Auffliegen des von ihm ausgelösten Fälschungsskandals ist Willié in „Schtonk!“ überzeugter denn je: „Der Führer lebt!“ Gefangen in seinem Wahnsystem torkelt er durch die Flure der journalistischen Machtzentrale von „HHpress“ (alias Gruner+Jahr), fest entschlossen, nun Hitler selbst in bewährt investigativer Manier aufzuspüren und an die Alster zu bringen. Denn, so die unsterblichen Worte Williés: „Hamburg ist ja die deutsche Pressestadt!“ Auch wenn im Film noch der vielstufige „Affenfels“ an der Alster das damalige Hauptquartier des Großverlags darstellt: Hermann Willié ist der Geist, der auch die nunmehr erneut evakuierten Redaktionsflure durchweht. Diesmal zwischen Michel und Elbufer.

Im Jahr 1983, als sich die Tagebuch-Groteske abspielte, wurde gerade erst ein architektonischer „Ideenwettbewerb“ für das zukünftige G+J-Gebäude ausgelobt. Dann nahm die Bau- und Mediengeschichte ihren Lauf. Jeder, der in der „Pressestadt“ Hamburg als Teil des medialen Räderwerks arbeitet (heute eher: gearbeitet hat), kennt jemanden, der hier einmal tätig war. Auch der Autor dieses Textes, dessen Frau im Gebäude ein Praktikum bei „Brigitte“ absolvierte. Er selbst war damals in einem anderen, weniger glitzernden Hamburger Verlag beschäftigt – als Endzeit-Redakteur bei „Die Woche“ bis zur Abwicklung des Blattes im Jahr 2002. Wie die Stille dröhnt nach dem Auszug ehemaliger Welterklärer aus leergeräumten Redaktionsstuben, wie das angestaute Sendungsbewusstsein nur langsam aus den Räumen weicht, gleich einer hartnäckigen Gewitterschwüle, dieses Gefühl ist noch tief abgespeichert.

Abgespeichert sind auch die rauschenden Feste der Medienszene vor ihrem Niedergang, die Inszenierungen der Deutungshoheit und die diskrete Kumpanei mit der wirklichen Macht. Abgespeichert ist die von Medienmanagern ebenso wie Bankiers so geschätzte Architektur der Überwältigung, aber auch der eiskalten Glätte. Abgespeichert ist die mehr oder weniger elegant verbrämte Korruption der ganzen „Medienfamilie“. Und immer wieder: Wichtigkeit, die vor Wahrheit ging.

Auf meinem Fußmarsch durch den Canyon überquere ich, während Geländer mich vor dem Absturz bewahren, eine noch tiefere Schlucht. Dort unten erstrecken sich düster und geheimnisvoll die Katakomben des Giganten: unterirdische Höhlenwelten mit Einfahrten, Rolltoren und menschenleeren Pförtnerhäuschen, in denen noch Festnetztelefone und schwarze Computermonitore davon träumen, dass hier eines Tages wieder ein Verkehr geregelt werden muss. Einstweilen bevölkern nur Tauben pickend das Pflaster. „Bitte Schritt fahren!“, wie ein Schild gebietet, muss ihnen zuliebe niemand mehr: Die Bahn ist frei. Ein Mal, ein einziges Mal, taucht dort unten noch das Logo G+J auf, das die Eroberer aus Köln ansonsten zu allererst von den Fassaden und Fahnenmasten entfernt hatten. Es ist in das Rauchglas einer Scheibe eingeätzt und widerstand so bislang allen Säuberungsaktionen. Anders als das Menschenmaterial des Medienbetriebs, das nicht so resilient war.

Ich trete wieder ins Tageslicht und in die grandiose Weite des Elbpanoramas hinaus, wo der Pfad endet: am U-Bahnhof Baumwall. Der Sonnenschein, obwohl unentschlossen, kommt mir jetzt gleißend vor. Der künstliche Gebirgsriegel, der das Hinterland der Stadt vom Elbstrom abschirmt, ist überwunden – oder besser unterwandert. Als ich mich umwende und zurückblicke, prangen da riesige Reklamebanner der Otto Group an der vertrauten Frontfassade des Gebäudes. Wäre dahinter noch Leben, würden sie den Insassen den freien Blick auf den Fluss verhängen, doch diese Rücksichtslosigkeit ist mangels Masse keine mehr.

Zum Werben aber ist die Fassade noch gut genug. Das lädt zu fröhlichen Gedankenspielen ein: Tun wir für eine Sekunde so, als hätte der Versandhausriese die Medienzentrale übernommen und sein eigenes journalistisches Geschäft eröffnet. Warum auch nicht? Diversifizierung! Schlimmeres Missmanagement könnte das auch nicht bedeuten. „Die Otto Media AG präsentiert: Otto – das Magazin einer neuen Zeit!“ Erster journalistischer Scoop: „Otto von Bismarcks Tagebücher entdeckt!“ So würde sich immerhin ein Kreis schließen.

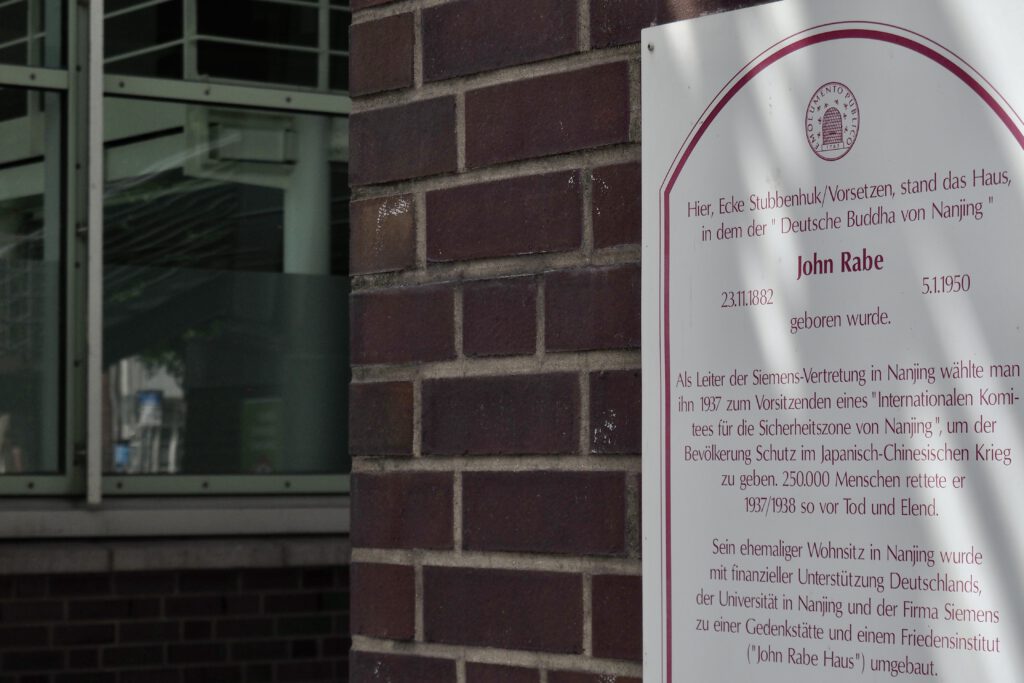

Aber noch etwas fällt ins Auge, sobald dieser Punkt der Wanderung erreicht ist und man sich auf die Straßenebene hinab begibt: Die Waterkant und damit auch das Gelände, auf dem sich die heutige Leerstandslandschaft von G+J spreizt, ist zuvor und währenddessen Schauplatz einiger Kollateralschäden gewesen. Gleich an der Ecke der Straßen Stubbenhuk und Vorsetzen etwa, wo die Katakomben beginnen, stand einmal das Geburtshaus von John Rabe. Der für Siemens tätige Kaufmann geriet 1937 in die Wirren des Japanisch-Chinesischen Krieges und wurde dort durch seinen Plan einer Schutzzone als Retter von 250.000 Zivilisten bekannt. Geblieben ist eine Gedenktafel der Patriotischen Gesellschaft.

Und wenige Meter weiter steht eine Statue des Handelsgottes Hermes, die ebenfalls an einen Hamburger Prominenten erinnert. Dort befand sich in einer Baracke das traditionsreiche Geschäft des Schiffsausrüsters Bernhard Schmeding. Gruner+Jahr hatte sein Grundstück schon 1980 erwerben wollen, um damit Platz für einen weiteren Gebäudetrakt seines geplanten Neubaus zu gewinnen. Der Verlag brachte irgendwann sogar den Bildband „Der Ausrüster – Bernhard Schmeding und die Geschichte des Hamburger Hafens“ auf den Markt. Doch Schmeding weigerte sich standhaft zu verkaufen. Die Verlags-Erweiterung wurde nie realisiert.

Aus unklaren Gründen sorgte ausgerechnet Gruner+Jahr dafür, dass nach dem Abriss des Schiffsausrüster-Geschäfts im Jahr 2008 die Hermesfigur, die auf seinem Dach gestanden hatte, als Denkmal auf dem bis heute ansonsten unbebauten Grundstück installiert wurde. War schlechtes Gewissen im Spiel? Heute, gerade kürzlich erst kam die Meldung, ist G+J ebenso liquidiert wie die Schmeding-Firma. Wessen Andenken länger überdauern wird und aus welchen Gründen, müssen zukünftige Historiker dokumentieren.

Natürlich wird es beim Leerstand nicht bleiben. Oder jedenfalls nicht vollständig. Zu „werthaltig“ ist das Gebäude, ist dieses Filet-Grundstück an der Hamburger Waterkant. Längst hat ein US-amerikanischer „Immobilienentwickler“ den gesamten Komplex in Beschlag genommen, um daraus das heute Übliche zu machen: Kommerz, Konsum, Kontore (für wen eigentlich noch?) und sicher auch „exklusives Wohnen“. Eine Art Markthalle soll Gastronomie und Foodie-Bedarf für die nächste Generation Hamburger Hedonisten bieten, wo früher die Wahrheit zu journalistischem Brei zerkocht wurde. Die neue Event-Location wird sich zu Dutzenden anderen Konsumtempeln wie dem eben erst eröffneten „Westfield“ in der HafenCity gesellen. Und wie dieser wird sie völlig steril, abwaschbar, computergeneriert und durchkalkuliert daherkommen. Erwart- und austauschbar in all ihrer „authentischen“ Einzigartigkeit vom Reißbrett.

Der plastinierte Zombie G+J aber wird auch weiterhin nicht sterben dürfen. Auch wenn diese ehemals Milliarden werte Verlagsmarke vom neuen Eigentümer RTL jetzt endgültig beerdigt wurde, nachdem die Kölner im März die Magazine „Eltern“, „Brigitte“ und „Gala“ samt 300 Mitarbeitern an die Funke-Gruppe weiterreichten und den „Stern“ organisatorisch in einer irgendwo versteckten Tochterfirma parkten. Dessen Redaktion ist längst in einen angemieteten HafenCity-Klotz weitergezogen und wird dort vermutlich durchhalten, bis ChatGPT auch diese teuren Räumlichkeiten für Humanoide endgültig überflüssig macht.

Damit wäre Gruner+Jahr nun eigentlich Geschichte, doch genau das ist das verdammte Zauberwort: Die glamouröse Medien-Historie ist voller Promis, Polit- und Sexskandale. Um dieses Potenzial im ehemaligen Verlagsgebäude am Baumwall touristisch monetarisierbar zu machen, soll dort nun das „Gruner+Jahr-Museum“ etabliert werden. Da werden die Besuchergruppen in Zukunft also durch das verblichene Machtzentrum der „Pressestadt“ Hamburg geführt, ganz nach dem Geschmack eines Hermann Willié. Sicher steht dann auch eine Galerie berühmter „Stern“-Cover zur Schau – von „Wir haben abgetrieben“ bis „Hitlers Tagebücher entdeckt“. Danach kam ja nicht mehr viel.

Ich glaube nicht, dass die Reklamebanner den Insassen den freien Blick auf den Fluss verhängen würden. Dort hingen schon immer Reklamebanner, z. Bsp. wenn die Ausstellung zu den „World Press Photo Awards“ dort zu Gast war.

Bei diesen Materialien kann man von drinnen rausschauen, wie bei den zugeklebten Busscheiben. Das war bei der Reichstagsverhüllung in Berlin sogar eine der Bedingungen.

Ob es eine FREIER Blick ist, darüber lässt sich vielleicht noch streiten.

Guter Hinweis! Ich verstehe Sie so: Die Aussicht aus dem Gebäude wird durch Werbebanner keinesfalls vollständig verhindert, es könnte jedoch sein, dass sie zum Beispiel nur 30 oder aber 40 Prozent einer unverhängten Aussicht beträgt. Lässt sich das so sagen? Oder vielleicht doch eher 20 Prozent? Was meinen Sie? Und wie viel Prozent waren es bei der Reichstagsverhüllung, wissen Sie das?

Zahlen kann ich nicht nennen. Ich kenne den Effekt aber von Bussen in Hamburg und habe es bei einer Dokumentation zur Reichstagsverhüllung aufgeschnappt.

Aber auf diesem Foto (gerne mal hineinzoomen) kann man ganz gut sehen, dass die Sicht der Fahrgäste relativ wenig eingeschränkt ist. Von außen kann man dagegen an den beklebten Stellen nicht in den Bus hineinschauen.

https://www.zvw.de/rems-murr-kreis/ist-die-busfenster-klebewerbung-unzumutbar-fahrgastverband-findet-ja_arid-466596#detailImages