Der Kölner Schriftsteller Oliver Susami über sein verblüffend erfolgreiches literarisches Leben ohne Verlag

+++

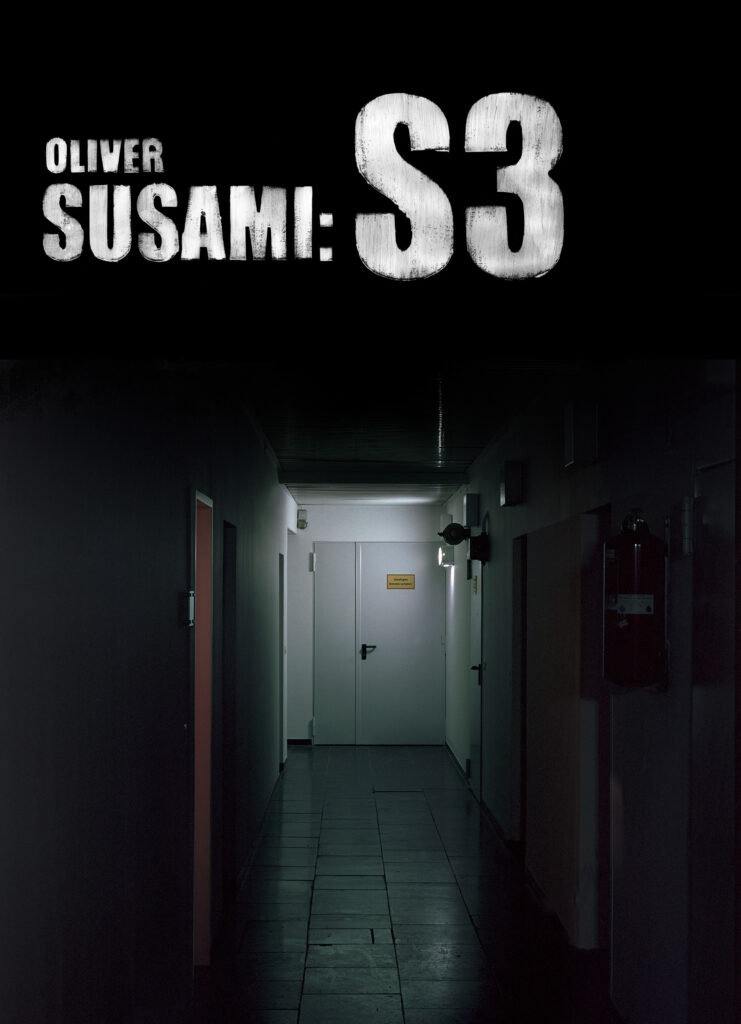

Vier Romane und eine Kurzgeschichtensammlung hat der 38-jährige Kölner Autor Oliver Susami seit 2012 veröffentlicht. Alle sind im Schattenreich zwischen Okkultismus und Religion, paranormalen Phänomenen und Paranoia angesiedelt, wo sich Susami eine wachsende Fangemeinde ergruselte: Bereits das Debüt des promovierten Religionssoziologen, die im Interviewstil protokollierte Mystery-Geschichte „S3“, verkaufte sich mittlerweile rund 8000 Mal.

Die Gesamtauflage seiner Bücher schätzt Susami auf etwa 30.000. Im März erschien sein fünftes Werk, das von der schmerzhaften Annäherung eines Sohnes an seinen manisch religiösen Vater handelt: „Bleib bei uns, denn der Abend kommt – eine Familiengeschichte“.

Doch an der Welt der Verlage führt dieser Erfolgsweg konsequent vorbei. Nach dem Muster seiner früheren Veröffentlichungen brachte Susami auch sein jüngstes Buch wieder im Selbstverlag bei Amazon heraus. Wie kam es zu diesem erfolgreichen Alleingang eines Autoren, der dabei nicht einmal das Gebot unablässiger Eigenwerbung beherzigte und als Person im Internet auffällig unauffällig bleibt? Gründe genug für eines der seltenen Interviews mit Oliver Susami.

Autor und Self-Publisher: Oliver Susami

Zeilensturm: Herr Susami, hat Ihnen immer noch kein Verlag ein Angebot gemacht?

Susami: Nein, ich lege es auch nicht drauf an. Natürlich hört es sich erst mal gut an, bei einem Verlag zu sein, aber ich kenne einige Verlagsautoren und weiß, wie die zum Teil behandelt werden: Sobald ein Buch nicht mehr läuft, wird der Autor wieder fallengelassen. Dann hat der Verlag aber die Rechte an seinen schon veröffentlichten Werken, und so etwas will ich nicht. Dann mache ich es lieber selbst.

Haben Sie vor vier Jahren bei Ihrem ersten Buch, der Gruselgeschichte „S3“, noch darauf gehofft, von einem Verlag entdeckt zu werden?

Ich wusste schon, dass „S3“ eine sehr spezielle Angelegenheit war und es schwierig werden würde, das bei einem Verlag unterzubringen. Deshalb habe ich es gar nicht erst versucht. Ich kenne aber auch Autoren, die es sehr lange erfolglos versucht und nach dem hundertsten Standard-Absageschreiben aufgegeben haben. Die Hälfte der Verlage antwortet ja nicht einmal. Ein Autor erzählte mir mal, endlich habe er eine Lektorin ans Telefon bekommen, nur um die Auskunft zu erhalten, man nehme von Unbekannten grundsätzlich nichts. Woraufhin er fragte, was man denn tun müsse, um „genommen“ zu werden, und die Antwort erhielt, man müsse die richtigen Leute kennen. Dann wurde es ihm wohl auch zu blöd.

Susami-Debüt: Wütende Reaktionen

Self Publishing andererseits bedeutet in Deutschland für den Autor ein Dasein im Windschatten der Verlage und Feuilletons, die so etwas als „bäh“ ansehen. Wie lebt es sich als Unberührbarer?

Zunächst: Es gibt auch Self-Publisher, die bekommen Verlagsangebote und lehnen sie ab, um ihre Sachen weiter selbst zu publizieren. Vor allem, weil der Verdienst viel höher ist: Sie bekommen dann zum Beispiel zwei Euro pro Buch statt 60 Cent von einem Verlag. Und nur, weil ich keinen Verlag habe, heißt das nicht, dass ich alleine vor mich hin arbeite. Ich hole schon Meinungen ein, gebe Leuten meine Texte zu lesen. Das sind zum einen Autoren, deren Bücher ich gut finde, zum anderen Freunde und meine Lebensgefährtin. Ab und zu sagt jemand: Das hier würde ich anders schreiben, und dann nehme ich das auch an.

Hat der klassische Literaturbetrieb mit seinen Verlegern, seinen Feuilletonisten, seinen Partys und Diskursen viel vom alten Glanz verloren?

Das hat mich alles nie interessiert. Ins Bücherschreiben bin ich eher so reingerutscht. Ich sehne mich auch nicht danach, auf Partys herumzustehen. Meine Eitelkeit wird ja auch dann befriedigt, wenn mir ein Leser schreibt, dass er alle meine Bücher gelesen hat. Ich bekomme wirklich tolle Zuschriften, in denen auch sehr konstruktive Kritik geübt wird. Darüber freue ich mich sehr. Auf den eigenartigen Stil von „S3“ habe ich allerdings auch ziemlich wütende Reaktionen erhalten. Das Buch ist in einer umgangssprachlichen Interviewform geschrieben, mit „Ähs“ und plötzlichen Satz-Abbrüchen, und dadurch für viele „unlesbar“. Es war mein erstes Buch, da habe ich das einfach gemacht, ohne groß zu überlegen. Ich mag aber die höchst unterschiedlichen Reaktionen: Manche sagten, diese authentisch klingende Sprache habe den Gruselcharakter sehr verstärkt; andere schrieben mir, es sei die größte Scheiße gewesen, die sie je gelesen hätten.

Es ist die Frage, ob ein Buch besser wird, wenn es Verlage vorab kontrollieren.

Sie sind ein ausgewiesener Schnell- und Vielschreiber. Muss man als Self-Publisher, dessen Werke nicht vom Verlag korrekturgelesen werden, für diesen Output eine eher laxe Zeichensetzung und Grammatik in Kauf nehmen?

Beim Kommasetzen nehme ich mir Freiheiten heraus. Ich denke, die Zeichensetzung sollte dem Textfluss folgen und ihn strukturieren. Da gehe ich nicht nach den Regeln, sondern setze da ein Komma, wo ich eine Pause oder einen Schnitt haben will. Natürlich ist man von seinen eigenen Lesegewohnheiten geprägt. Ich finde Bücher toll, die sich da gar nicht um Regeln scheren. „Berlin Alexanderplatz“ zum Beispiel kümmert sich nicht um Grammatik oder Kommasetzung. Es ist auch die Frage, ob ein Buch besser wird, wenn es Verlage vorab kontrollieren. Ich möchte mir und meinen Texten die Eigenheiten nicht nehmen lassen. Natürlich könnte ich manches so umschreiben, dass es sehr viel bekömmlicher würde. Aber das mache ich nicht, denn ich finde es gut so, wie es ist. Es gibt Autoren, die schreiben Bücher, die sie selber auf keinen Fall lesen würden. Damit wird gutes Geld verdient, aber ich kann mir das im Moment nicht vorstellen.

Eigentlich müsste ein Selbstverleger wie eine lebende Litfaßsäule herumlaufen und jede Chance zur Reklame in eigener Sache nutzen, denn das übernimmt ja kein Verlag für ihn. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Ich mache das nicht. Meine Zeit verbringe ich lieber mit Schreiben oder anderen Dingen. Viele Self-Publisher versuchen, bei Facebook besonders aktiv zu sein und sich eine Community aufzubauen. Es gibt die Formel: 50 Prozent der Zeit als Self Publisher sind Schreiben, 50 Prozent sind Eigenwerbung auf Facebook und anderswo im Netz. Bei mir sind es eher 90 zu 10 Prozent, und es funktioniert trotzdem. Ich werde nicht reich, aber ich verdiene ja Geld. Ich müsste nicht durch andere Jobs dazuverdienen, sondern könnte auf bescheidenem Niveau auch von den Büchern leben. Statt Eigenwerbung ist mein Rezept eher Hartnäckigkeit: Ich versuche sechs Tage in der Woche zu schreiben, jeden Tag ein paar Stunden. Manchmal ist das auch ätzend, aber das ist ja in jedem Beruf so.

Susami-Neuerscheinung: Keine Lust auf Eigen-PR

Während andere Autoren pausenlos nach Aufmerksamkeit gieren, machen Sie sich als Person äußerst rar im Netz: nicht mehr als ein Foto und zwei Absätze an autobiographischen Angaben. Warum?

Selbstdarstellung ist für mich nicht so wichtig. Ich entziehe mich der Aufmerksamkeit anderer nicht bewusst und schotte mich auch nicht komplett ab. Meine Mail-Adresse steht in meinen Büchern; wer mir schreiben will, kann das tun. Aber ich bin nicht so eifrig bei Facebook aktiv. In der Zeit, die das benötigt, kann ich schon ein anderes Buch lesen oder spazieren gehen. Die ganze Eigen-PR frisst einfach extrem viel Zeit. Wenn man noch ein Privatleben haben und sich um seine Freundin kümmern will, dann schränkt man das ein.

Statt Eigenwerbung ist mein Rezept eher Hartnäckigkeit.

Wie werden sich die beiden konkurrierenden Geschäftsmodelle „Literaturverlag“ und „Selbstverlag“ in den nächsten Jahren entwickeln?

Ich glaube, da verschiebt sich im Moment etwas, da gibt es Veränderungen. Langfristig werden die Verlage es sich gar nicht leisten können, weiter „bäh“ zu sagen zum Self Publishing. Die schauen sich das ja auch heute schon genau an und werden verstärkt versuchen, die erfolgreichen Self Publisher zu bekommen. Also müssen sie wohl versuchen, denen bessere Konditionen zu bieten. Natürlich können Verlage weiter damit punkten, dass sie zum Beispiel für die Autoren die Werbung übernehmen. Nur sind viele Autoren eben heute schon selbst Werbeprofis …

… was indes für die Literatur kein erstrebenswerter Zustand sein kann, denn dann wird nur noch dem Markt nach dem Mund geschrieben …

… aber das alles gab es früher auch schon: Der Kiosk lag voller Groschenromane, die nur auf simple Bedürfnisse ausgerichtet waren. Das wurde massenhaft gekauft. Das E-Book ist da zum Teil der Nachfolger, gerade bei den sehr billig angebotenen Liebesgeschichten. E-Book-Verkäufe machen übrigens auch bei mir etwa zwei Drittel des Umsatzes aus. Wenn jemand einen meiner Romane als Taschenbuch kauft, freut mich das zwar, weil das dann als gedruckte Werbung für mich herumliegt und nicht einfach gelöscht werden kann. Aber an einem E-Book, das ich bei Amazon für 2,99 Euro verkaufe, verdiene ich zwei Euro. Genauso viel würde ich am viel teureren Taschenbuch verdienen.

Amazon steht aus verschiedensten Gründen in der Kritik: Der Konzern sei schuld am Buchhandlungs-Sterben, zahle seine Steuern nicht, beute seine Mitarbeiter aus. Für Sie keine Gründe, sich nicht mit Amazon einzulassen?

Nein, denn was war für Autoren denn früher besser? Man musste versuchen, irgendwie am Torwächter vorbei Zugang zu einem Verlag zu bekommen, wenn man etwas veröffentlichen wollte. Von daher ist das, was Amazon betreibt, ein Stück Demokratisierung – obwohl es wiederum Abhängigkeiten schafft, weil es so ein Riesenunternehmen ist. Aber es bleibt für viele Autoren eine Chance, ihre Sachen zu veröffentlichen. Deshalb sehe ich das als Fortschritt an.

Hinterlasse einen Kommentar