Eine Serie über die Verwertbarkeit unserer Emotionen – marktwirtschaftlich kühl analysiert

Nordisches Plankton? Was soll das denn jetzt bitte? Wir haben aktuell doch wirklich andere Themen! Und was hat Plankton mit einem Gefühl namens Wehmut zu tun? Sie werden gleich verstehen – falls jemand das aussterbende Gefühl namens Wehmut überhaupt noch versteht. Aber das ist es ja gerade: Wehmut hat mit Aussterben zu tun. Mit 58-jährigen Dinosauriern wie mir. Wer, sagen wir, 25 Jahre alt ist, kann vor Kraft kaum laufen, ist unverwundbar, unsterblich. Der kann Wehmut nicht mal buchstabieren, geschweige denn den Unterschied zum (ebenfalls aussterbenden) Wermut erklären. Es sei denn, er wurde mit einer „alten Seele“ geboren, was vorkommt, aber mehr Bürde als Gabe bedeutet. Wehmut ist, dies vorweggenommen, ein für den Kapitalismus und die woke Vielfaltsgesellschaft inakzeptables und vollkommen wertloses Gefühl.

Ich befinde mich in einer wissenschaftlichen Bibliothek. Sie ist modern ausgestattet: Online-Ausleihe, Computerarbeitsplätze, Studenten mit iPads, überall digitale Informationsdisplays – aber weiter hinten auch noch diese sperrigen, altmodischen Regale für sogenannte Bücher. Selbst die Bücher jedoch sind vielfach recht neu, vor allem die, wo „Climate Science“ draufsteht. Die Bibliothek teilen sich, wenn ich das richtig verstanden habe, das Institut für Meteorologie der Max-Planck-Gesellschaft und die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Hamburg, deren Motto lautet: „Der Forschung. Der Lehre. Der Bildung.“ Wer jetzt glaubt, das müsse doch dreimal „Die“ heißen, ist vermutlich genau richtig an der modernen Universität und eventuell auch in der modernen Bibliothek, aber falsch da, wo ich jetzt stehe: vor einem der Bücherregale. Ich bin da nämlich an was hängengeblieben. Und jetzt bin ich wehmütig.

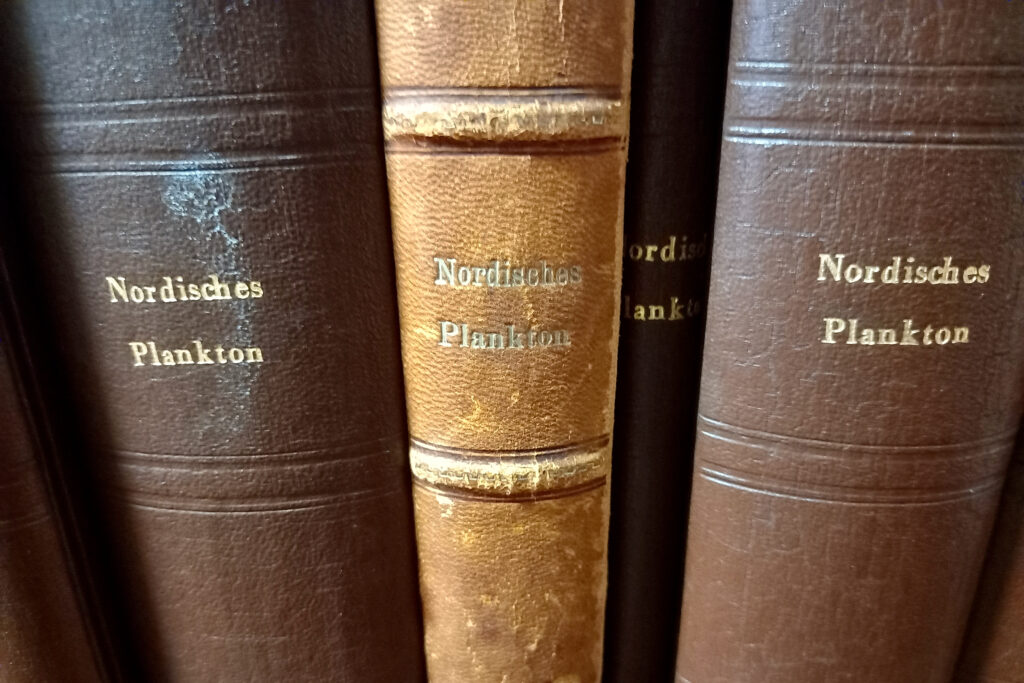

Zwischen den neueren und mittelalten Büchern stehen auffällig alte. Mit „alt“ meine ich ein Jahrhundert und mehr. Man erkennt sie an den mit goldenen Lettern geprägten Lederrücken, von denen viele bereits bröckeln und beschädigt sind, an den Buchdeckeln aus brettstarker Pappe mit marmoriertem Muster, an den bräunlich verfärbten Seiten, an den eygenthümlichen Schreibweisen in Frakturschrift – und am Geruch. Der Geruch ist … staubig … muffig … alt. Aber da ist noch mehr. Das ist alles nur die Kopfnote dieses Aromas. Die Herznote ist der Grund, warum ich hier festhänge. Ich kann nicht anders, als die alten Bücher aus dem Regal zu ziehen und zur Hand zu nehmen. Denn niemand außer mir tut das.

Man sieht es an den Entleihkarten, die hinten eingelegt sind und die keinen einzigen Stempelvermerk haben. Man sieht es auch daran, dass es keine Unterstreichungen gibt, keine Anmerkungen in krakliger Kugelschreiberschrift, keine von asozialen „Ich, ich, ich!“-Klausurvorbereitern herausgerissenen statt kopierten Seiten. Diese Bücher haben keinen Nutzwert mehr. Als Lehrbücher geschaffen, lehren sie niemanden mehr etwas.

Vermutlich hat die Bibiothek sie nur deswegen noch, weil man sie aus Pietätsgründen nicht wegwerfen will. Oder falls mal ein Historiker daherkommt und zum Beispiel die Geschichte der Erforschung nordischen Planktons recherchieren will. Was selbstverständlich niemals eintritt. Schon dass jemand wie ich kam und dieses Buch herauszog, um es der Vergessenheit zu entreißen, war von der KI mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor von 1:809.823.255 berechnet worden. Wer darauf gewettet hätte, wäre jetzt sehr reich.

Wehmut ist die abstrakte kleine Schwester der Trauer. Sie hängt untrennbar mit der Vanitas zusammen, lateinisch für Vergänglichkeit. Indem ich eines dieser Bücher halte und mit dem Finger über seine Seiten streiche, verbinde ich mich mit aller Vergangenheit, aller Vergänglichkeit. Das war schon immer mein Bedürfnis. Offenbar bin auch ich mit einer alten Seele geboren, jedenfalls zur Unzeit. Ich bin von Geburt veraltet, ich gehöre hier nicht hin, und das meine ich zeitlich. Im Kaiserreich wäre ich vermutlich aufgeblüht – bevor ich in den Schützengräben … aber lassen wir das. Worin besteht nun der Zauber, dieser seltsame Bann, den die alten Schwarten verströmen?

Es hat, und das ist das Paradox ihrer heutigen Wertlosigkeit, mit einem Übermaß an Reichtum zu tun – Reichtum in vielerlei Form. Wer um 1900 forschte, dem stand die ganze Fülle einer noch weitgehend geheimnisvollen und unenträtselten Welt offen, nicht nur eine winzige Nische innerhalb eines hochspezialisierten Fachbereichs. Wer damals Fachbücher schrieb, kam dem unerreichbaren Ideal des Universalgelehrten tausendmal näher als heute, wo jeder „Experte“ bestenfalls Fachidiot ist, häufig aber bloß Blender. Wer damals ein Phänomen entdeckte, tat es oft noch als Erster. Man betrat als Pionier Neuland, zog als Vorreiter Schlüsse aus seinen Beobachtungen und war noch in der realen Welt unterwegs, statt als „Naturwissenschaftler“ nur auf Computerbildschirme zu starren.

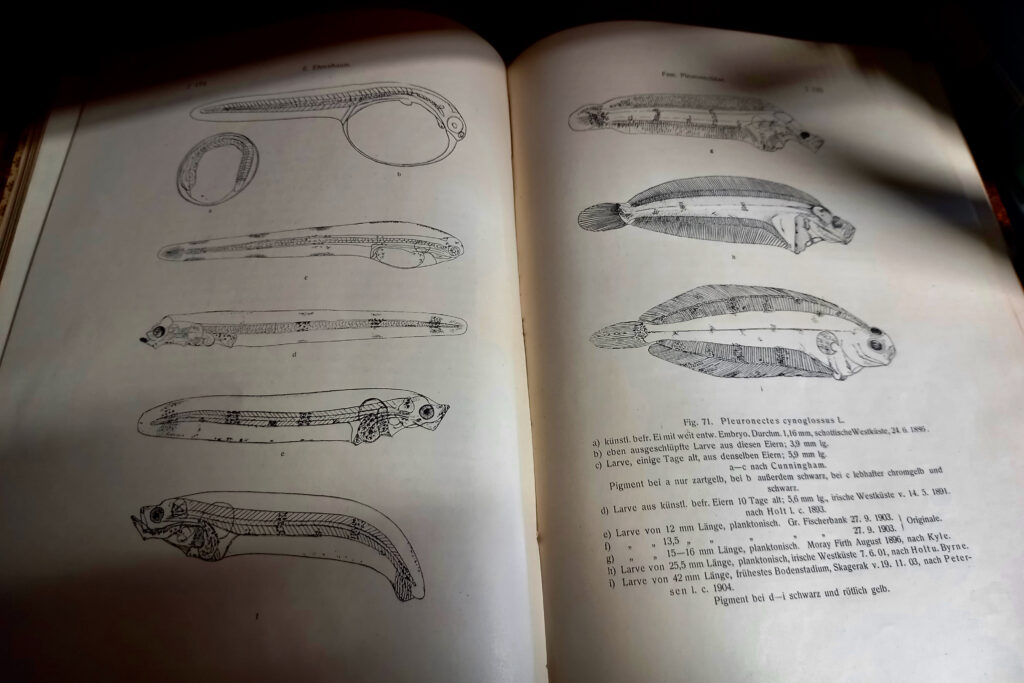

Das Foto mit vier Bänden „Nordisches Plankton“ da oben? Im Ganzen sind es sieben! Eine siebenbändige Reihe. Tausende und Tausende von Seiten, mit Handzeichnungen Tausender Spezies – und das sind bloß die „nordischen“. Der ganze erste Band des „zoologischen Teils“ behandelt nur „Eier und Larven von Fischen, andere Eier und Cysten“. Das klingt heute kauzig und komisch, und auch das triggert meine Wehmut. Etwas wissen, einen Gegenstand ganz und gar überblicken zu wollen, ist kein schrulliger Defekt von „Strebern“. Es ist eine würdige Haltung zur eigenen Existenz und zum Nutzen aller, somit aus sich heraus jede Anstrengung wert. In einem der Bände, erschienen 1909 zum Preis von „14 Mark“, werden neben den beiden Herausgebern noch ungefähr zwei Dutzend weitere internationale Professoren als Co-Autoren der Reihe aufgeführt. All der Aufwand, all die Liebe zum Detail, all die Neugier und die Präzision, all das Hirnschmalz. Für Plankton.

Aber wer damals forschte, verfügte außer über Zeit und Ehrgeiz im Überfluss auch über andere Reichtümer: einen vergleichsweise unermesslichen Wortschatz zum Beispiel. Eine wissenschaftliche Sprache, die so üppig und prall war wie Literatur, ja wie Poesie. Die Wissenschaft und die Künste berührten sich noch, verschränkten sich ineinander – bis hin zur Kunst des Buchdrucks, die einen Ritterschlag bedeutete, eine Veredelung und Adelung der wissenschaftlichen Geduldsfadenarbeit. Hier, nehmen Sie diesen beliebigen Zufallsfund:

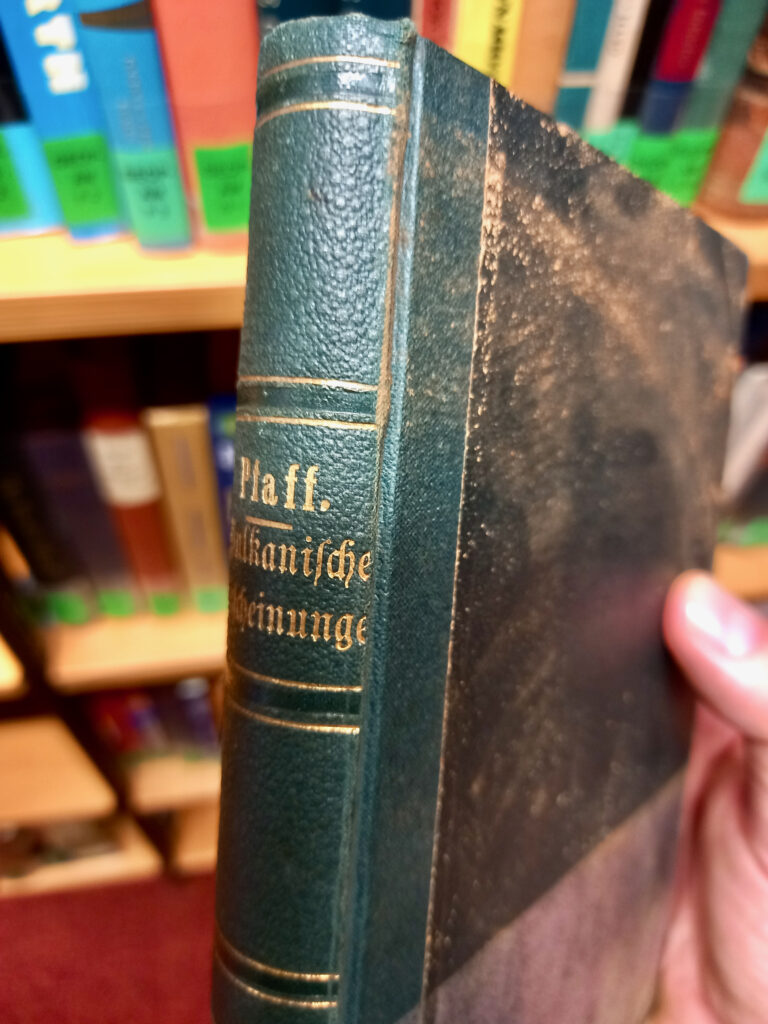

Da hat im Gründungsjahr des zweiten Deutschen Reichs, 1871, ein Professor aus Erlangen namens Friedrich Pfaff seine in jahrelanger Feldforschung erlangten Erkenntnisse über die „vulkanischen Erscheinungen“ veröffentlicht. Was war sein Motiv? Er hält damit nicht lange hinterm feuerspeienden Berg. Im ersten Satz der Einleitung schreibt Pfaff: „Unter allen Naturkräften findet sich keine, welche auch nur im entferntesten an Pracht und Gewalt ihres Auftretens mit derjenigen sich vergleichen läßt, welche aus den Tiefen der Erde heraus, von Feuerschein und Gluthströmen begleitet, Länder erzittern macht, Berge erhebt und einstürzt, ja ganze Koninente auf einmal in Bewegung setzt.“ Na, möchten Sie jetzt nicht auch Vulkanologe werden?

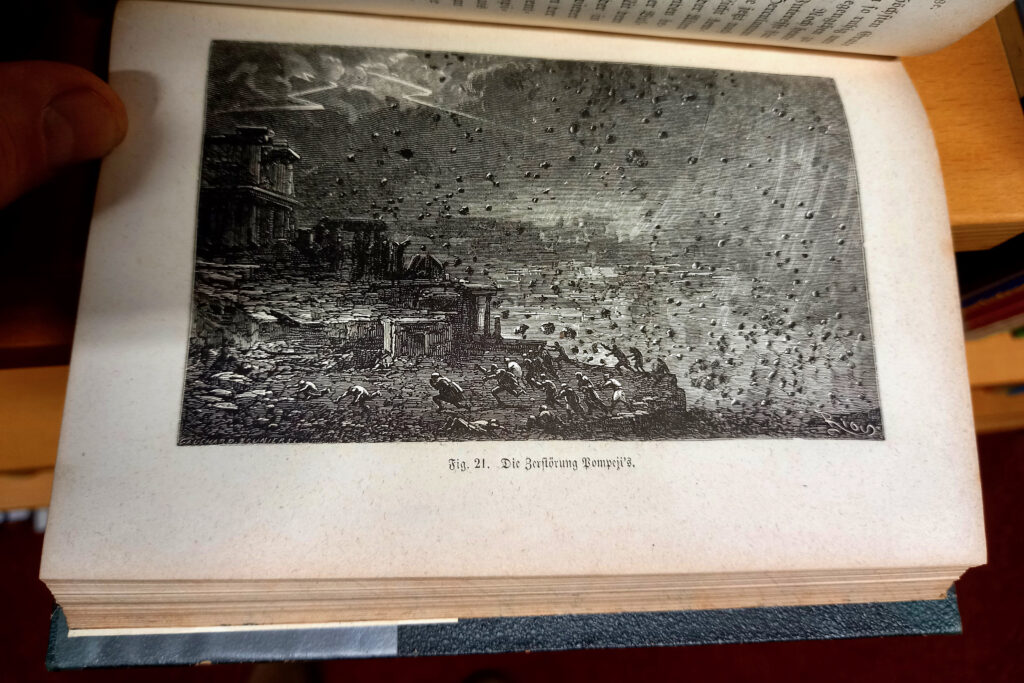

Um Sie noch etwas mehr zu inspirieren und für das Fach zu begeistern, ließ der Professor bzw. sein Verlag Rudolph Oldenbourg in München den Band „mit 37 Holzschnitten“ anreichern. Frage: Welches innere Bild steht Ihnen zum Thema Vulkanismus sofort vor Augen? Mit einiger Wahrscheinlichkeit die Zerstörung Pompejis durch den Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus.

Bitte sehr, ein Geschenk aus der Vergangenheit. Kostenlos – und wertlos, wie gesagt. Zu wissen, dass es anders sein sollte, heißt Wehmut empfinden. Aber noch einmal zurück zum Sprachschatz jener Zeit. Das Wort „Kaiserreich“ nehmen Sie vermutlich nur noch in Verbindung mit Kampfvokabeln wahr, wie sie heute von den diskursbestimmenden Linksextremen zur Delegitimierung unserer Geschichte verwendet werden: Pickelhaube, Kolonialismus, Kasernenhof, Kadavergehorsam – alles deutsch, alles schlimm, Scham und Schande in Ewigkeit! In Wahrheit war es die Blütezeit unserer Kultur, was Wissen und Können und Selbstwertgefühl und manches andere anging. Nobelpreisträger, Erfindungen und Patente ohne Zahl, eine enorme Erweiterung und Erleichterung des Lebens in jede Richtung. Das waren wir mal, das waren unsere Universitäten. Wehmut.

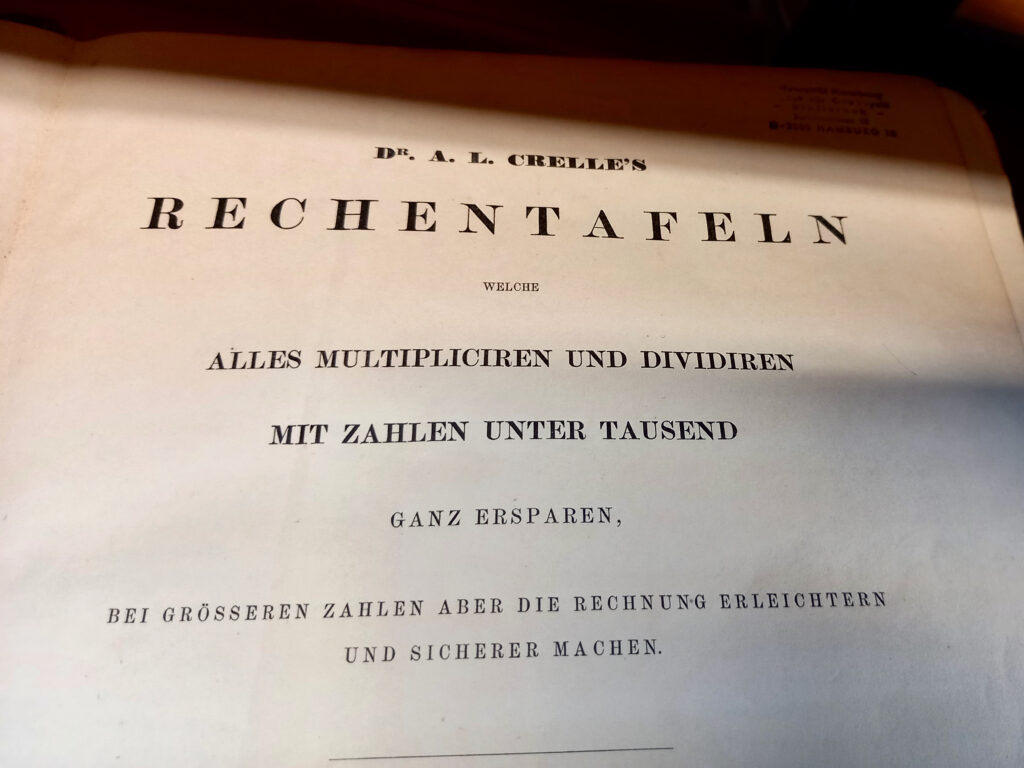

Dort konnte man damals übrigens nicht nur fehlerfrei lesen und schreiben, sondern auch rechnen. Unbegreiflich für heutige Naturwissenschaftler, deren iPhone das erledigt (Geisteswissenschaftler begreifen schon die ersten beiden Fähigkeiten nicht mehr). Damals war Rechnen Kopfarbeit – aber zugleich, Verschränkung der Künste, auch Poesie. Das glauben Sie nicht? Dann betrachten Sie bitte die Inhaltsangabe dieses sorgfältig in Leder gebundenen Bandes:

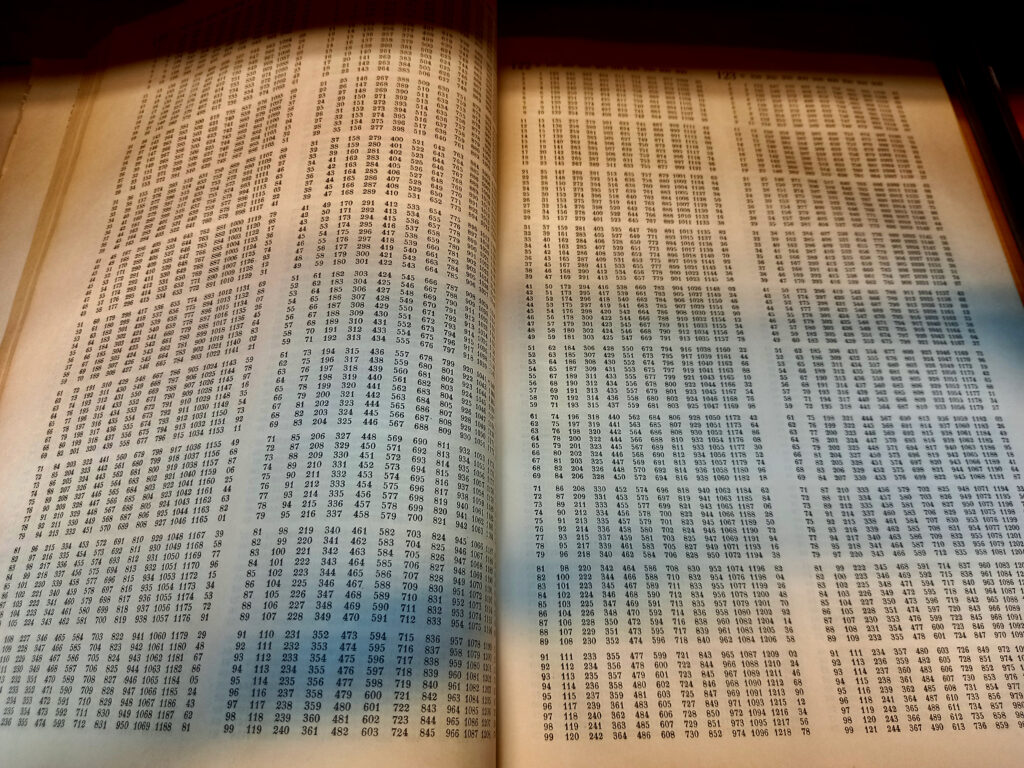

Ich lese die Wortwahl, Anordnung und Rhythmisierung dieser Zeilen als ein Gedicht. Poesie im Dienste der Mathematik. Und konkrete Poesie bzw. abstrakte Kunst sind die daraufhin in dem Tabellenwerk folgenden Rechentafeln. Zahlen an und für sich. Zahlen ohne Ziel, außer einem: Sie sollen uns das „Multipliciren und Dividiren“ erleichtern, und damit das Leben selbst. Auf jeden Fall machen sie es schöner:

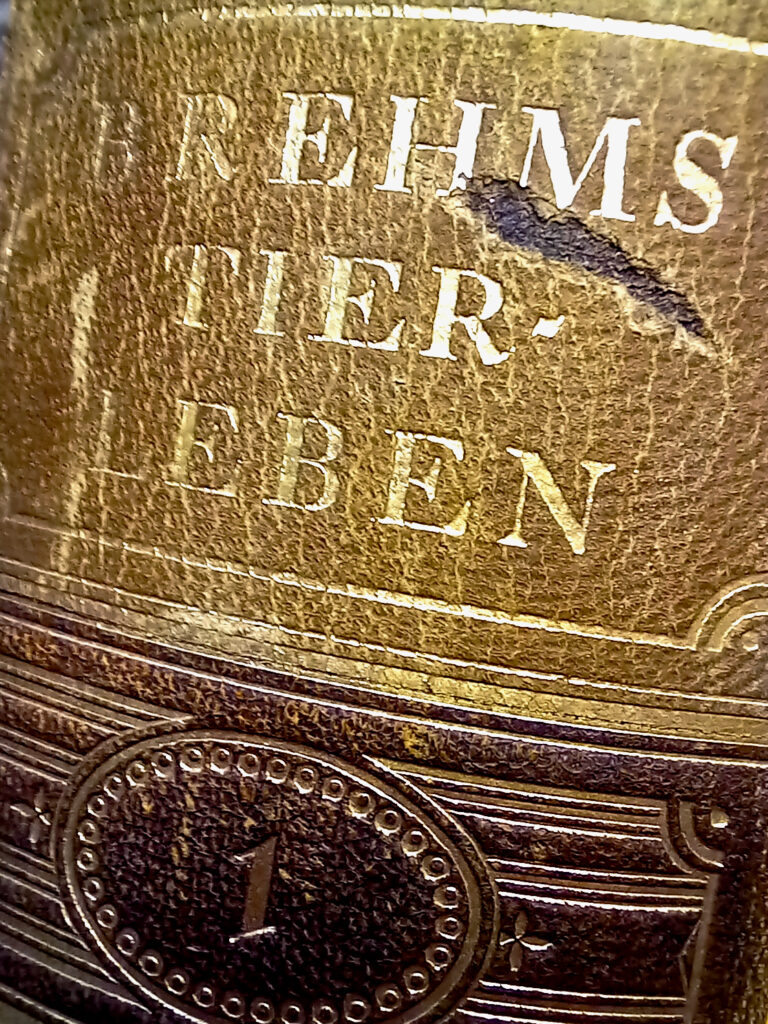

Und dann wäre da – selbst in meiner planlosen und völlig willkürlichen Stichprobe – noch dieses unumgängliche Buch:

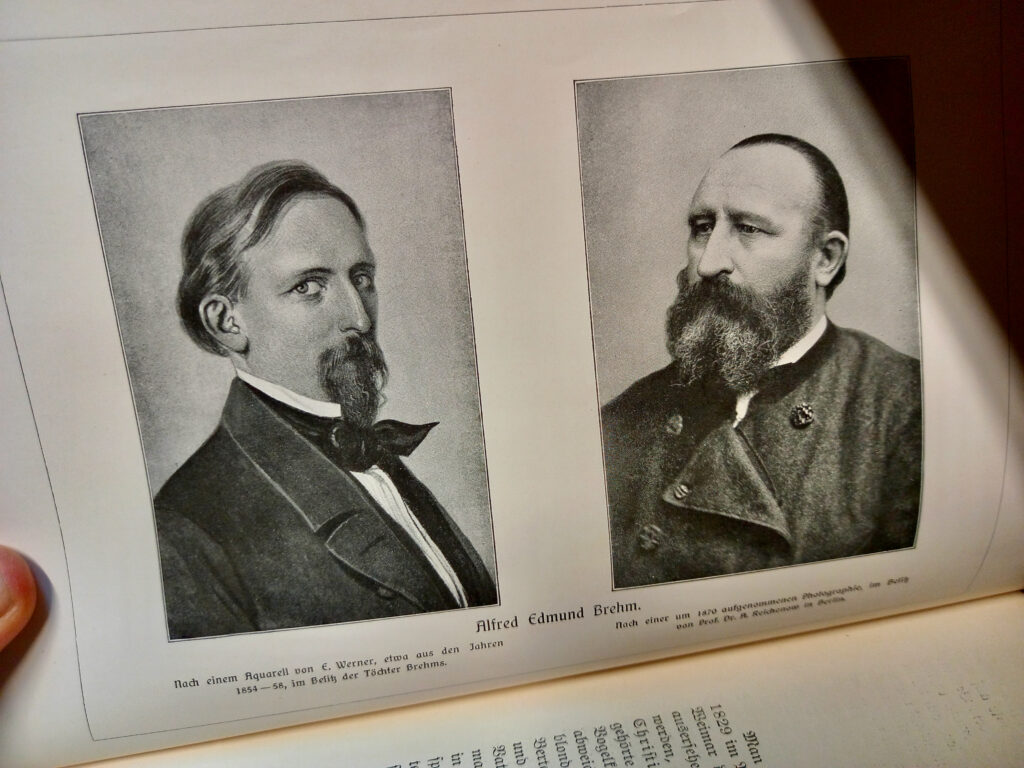

Vierter Neudruck der vierten Auflage aus dem Jahr 1925 (Erstausgabe von 1863). Vom „Brehm“ dürften flüchtig selbst diejenigen „Studierenden“ schon mal gehört haben, die für die Uni noch nie in irgendein physisches Buch geschaut haben – warum auch, man hat es ja potenziell auf dem Macbook. Alles nur einen Mausklick entfernt, falls man will. Man will aber nicht, denn man kommt auch mit kurzen Gedanken bestens klar, wenn man sie in die Mogelpackung der pseudobedeutsam verschwurbelten Wissenschaftssprache von heute verpackt. Chat GPT wird es für die Seminararbeit richten.

Als ich im Lesesaal der Bibliothek zu Gast bin, gibt es da zwar an einzelnen Tischen auch Leute, die offensichtlich Stillarbeit machen möchten. Aber in einem Separee, das nur mit einer Glaswand und keineswegs schalldämmend abgetrennt ist, lärmt eine Horde von erwachsenen Kindern herum. Zwar hat jedes als Alibi einen Laptop vor sich. Doch am Gruppentisch unterhält man sich gegenseitig – und die ganze Bibliothek – mit Geschichten aus dem offenbar turbulenten Nachtleben. Ausnahmslos nie habe ich bei meinen vielen Besuchen in deutschen Universitäten ein Gespräch zwischen zwei dieser Gestalten mitgehört, bei dem es um Theorien oder Diskurse aus ihrem Studienfach gegangen wäre. Vielmehr übertrumpft man sich gerade damit, was man alles nicht gelesen hat und nicht weiß. Studierende. Selten war das Präsenspartizip des verfluchten Gendergebrabbels so irreführend.

Für einen Augenblick fasziniert mich die Vision, dass der Meister (siehe oben) selbst auf einen Zeit-Sprung in diesem Lesesaal des Jahres 2024 vorbeikommt und die fröhlich bildungsferne Runde dort hinter der Glaswand vorfindet. Wie würde der große deutsche Biologe und Schriftsteller Alfred Edmund Brehm (1829-1884) wohl reagieren? Würde er glauben, statt einer Bibliothek eine Irrenanstalt betreten zu haben? Ein Nachtasyl? Oder einen Kindergarten? Vielleicht höbe er lediglich irritiert eine Augenbraue und widmete sich dann wieder vergeistigt seinen Geschäften.

Mein Emotions-Chip, eigentlich auf Wehmut kalibriert, meldet deutliche Interferenzen von Zorn. Zorn auch auf mich selbst, weil meine Liebe zum Buch immer weniger gegen die verkümmerte Aufmerksamkeitsspanne des Online-Zeitalters ankämpfen kann, gleichfalls: auch in mir selbst. Aber vom Zorn führt ein kurzer Weg zurück zum eigentlichen Gefühlsgegenstand dieses Artikels, zur Wehmut. Denn natürlich ist in dieser Bibliothek des vergessenen Wissens ablesbar, wann und wodurch all die Bildungsketten schließlich gerissen sind. Schauen Sie etwa hier:

„Das Wetter“, ein seit 1879 existierendes Wissenschaftsjournal für Meteorologen. Im Band des 11. Jahrgangs, November 1890, befasst sich etwa ein Professor Paul Schreiber aus Chemnitz mit der „Hochfluth der Elbe im September“ jenes Jahres. „Das Bürgermeisteramt der Stadt Tetschen“, erläutert er einleitend seine Quellen, „hat mir auf mein Ansuchen die amtlichen, am Pegel der Kettenbrücke vorgenommenen Wasserstandsbeobachtungen mitgetheilt, nach denen die Hochfluth der Elbe in ihren Hauptzügen folgendermaßen verlaufen ist.“ So füllten sich die Seiten. Und die Jahrgangsbände. Bis, siehe oben, im Jahre 1944 Schluss war. Da hatte sich die Großwetterlage zu einem Jahrhundertunwetter verdichtet, dessen Fluten sich lange nicht verliefen. Und obwohl später zunächst noch einige fruchtbare Jahre folgten, siechte das einst so blühende Land am Ende dahin, unheilbar aufgeschwemmt und verdorrt zugleich. Wehmut.

Man kann das alles natürlich auch für bösartigen Kulturpessimismus halten. Man kann einwenden, „die Wissenschaft“ sei, auf den Schultern ihrer vergessenen Giganten stehend, längst turmhoch über diese hinausgewachsen. Man kann dagegenhalten, die diversen und geschlechtslosen „Forschendenteams“ von heute produzierten dank KI und Quantencomputern in einer Woche mehr bahnbrechende Ergebnisse als ein Brehm in seiner ganzen Laufbahn. Man kann behaupten, die globale Vernetzung per Internet bringe eine Schwarmintelligenz zum Erblühen, von denen sich die großen Geister des Kaiserreichs in ihrer Vereinzelung nichts hätten träumen lassen. Doch dann wäre man ein Narr.

Denn dann müsste einem erneut in den Sinn kommen, wie uns eine vom Virus der Wokeness befallene, staatshörige, korrupte und feige „Wissenschaft“ in die Corona-Katastrophe geführt hat. Man müsste dann reflektieren, wie die „Forschenden“ maßgenau den von ihren äußerst dubiosen Geldgebern bestellten Alarmismus zum Thema Klimawandel herbeigeforscht und jede abweichende Erkenntis systematisch unterdrückt haben. Man müsste daran verzweifeln, wie die Geisteswissenschaften mit Pseudo-Fächern wie Gender Studies und Critical Race Theory ideologisch unterwandert wurden. Man müsste feststellen, dass an den im Kaiserreich vergleichsweise freien Hochschulen heute ein totalitäres Regime der Denunziation und der Zensur herrscht, in dem kaum jemand mehr aufzubegehren wagt.

Spätestens dann müsste man, wollte man nicht vor Zorn zerspringen, die altersmilde Alternative wählen. Und wehmütig werden.

So richtig der Tenor des Artikels auch ist: Mausklick? Auf dem iPad? Wie das?

Auf die Schwarmintelligenz einzelner Leser kann man sich verlassen! Ist korrigiert.