Mich hat eine Vergangenheit eingeholt, die weit vor meine Geburt zurückreicht. Also vor meine letzte Geburt. Die vorerst letzte. Ein Tötungsvorwurf gegen mich im englischen Textilarbeitermilieu des Jahres 1901 ließ mir – einmal mehr – nur eine Wahl: Auswandern!

Jeder kennt das: ein Déjà-Vu. Wir sind perplex, weil sich soeben vor unseren Augen eine Szene abgespielt hat, sei sie noch so skurril oder unwahrscheinlich, die wir gefühlt nicht zum ersten Mal erlebt haben – und dennoch ist da keine konkrete Erinnerung an das vorige Mal. Was aber, wenn wir schon einmal gelebt hätten? Wenn diese Szene sich damals in einer anderen Existenz abgespielt und bis ins Unterbewusste unserer aktuellen Reinkarnation fortgepflanzt hätte?

Es sind faszinierende Spekulationen: Wie es wohl aussah, mein Leben als Löwenbändiger im Rom des 2. vorchrstlichen Jahrhunderts. Oder als Offizier der Drachenflotte von Admiral Zheng He in der chinesischen Ming-Dynastie. Was für Kleider trug ich? Was für Herausforderungen musste ich in jenem vergangenen Zeitalter meistern, und habe ich dabei eine gute Figur gemacht? Vor allem aber: Welche Merkmale meines damaligen Lebens stimmten mit meiner heutigen Existenz überein, sind also sozusagen mein zeitloses Ich?

Nur hat natürlich natürlich kein Mensch schon mal gelebt. Hallo, dies ist das 21. Jahrhundert! Wir glauben nicht mehr an den Weihnachtsmann, wir glauben an den Klimaschutz! Das Leben ist kein Kreisverkehr, sondern eine Einbahnstraße. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Geburt, Netflix, Tod. Dann: Die nächsten, bitte! Niemand, der heute auf der Welt ist, war früher schon mal da.

Außer ich. Ich bin die einzige Ausnahme. Sorry, da bilde ich mir jetzt nichts drauf ein. Schließlich habe ich mir das nicht ausgesucht.

Ich hätte es auch nie bemerkt, vermutlich nicht einmal durch ein Déjà-Vu, wenn ich mich nicht eines Tages vor gut einem Jahr selbst gegoogelt hätte. Nicht, dass ich eitel wäre, bewahre! Nein, ich muss das aus beruflichen Gründen manchmal tun. Urheberrechte an Texten, Sie verstehen. Stecken schöne Sümmchen drin, wenn man Plagiatoren da juristisch sattelfest was nachweisen kann. Hat mir schon manches schmucke Eigenheim oder Luxus-Automobil eingebracht im Lauf meiner langen Karriere. Aber ich schweife ab.

Wie auch immer, das haben Sie vielleicht bereits mitbekommen in zurückliegenden Folgen der TWASBO-Kolumne Straitjacket Paradise: Ich bin beim Googeln meines gar nicht mal so häufigen Namens auf meinen Namen gestoßen. Allerdings zusätzlich mit „John“ vorweg, also „John Oliver Driesen“. Und unter diesem Namen sah ich mich gleich mal einem Tötungsvorwurf ausgesetzt. Der wurde im Jahr 1901 gegen mich erhoben.

Was zum Teufel war da los? Allmählich schwante mir etwas, aber an den „John“ konnte ich mich nicht mehr erinnern. Weil das nicht mein Rufname war, sondern eben Oliver, so wie heute ja auch. Alles weitere musste ich erst mal recherchieren. Und betrat auf diese Weise den Kaninchenbau. Dann zog mich die Suche nach meiner längst vergangenen Identität immer tiefer hinein. Bitte, ich bin Autor historischer Chroniken und Biographien sowie eines Romans, der ein ganzes Jahrhundert umfasst. Und dieses Mal ging es sozusagen um mich selbst! Eine Gechichtsrecherche in eigener Sache, da kann man schon mal vom Strudel des Internets verschlungen werden.

Die Angelsachsen nennen das „going down the rabbit hole“: sich immer tiefer in einen dunklen Kaninchenbau mit seinen labyrinthartigen Verzweigungen und unbekannten Gefahren hineintasten. Sich staubige, vielleicht sogar blutige Finger holen beim Wälzen alter Dokumente: Kirchenregister, Grundbücher, Passagierlisten, Zeitungsartikel, Gerichtsakten – das alles gibt es ja heute zum Glück auch digitalisiert und online. Das Suchterregende daran ist: Zieht man die richtigen Schlüsse aus den gesicherten Informationen, setzen sich die Puzzlestücke allmählich zu einem Bild zusammen. Zu einer Geschichte.

Da wäre also zunächst die Story mit dem toten Jungen. Ich, J. Oliver Driesen, wurde im Londoner East End geboren, im Jahre des Herrn 1865. Doch schon 1881, mit 16, lebte ich in Crompton/Lancashire. Im Großraum Manchester lag nämlich das Epizentrum der aufstrebenden Textilindustrie. Während der Industrialisierung waren da Dutzende von Baumwollspinnereien und Webereien entstanden, es gab also Arbeit für – geben wir’s ruhig zu – Proletarier wie mich. Ich ergriff meine Chance und brachte es immerhin zum Maschinenführer eines dampfgetriebenen Garnwickelapparats bei der Fern Spinning Company Ltd. im Nachbarort Shaw.

Am 10. Mai 1901, ich war 35 Jahre alt, musste die Maschine kurzfristig stillgelegt und gereinigt werden. Mit dem Saubermachen beauftragte ich vier Jungs, die mir als „Little Piecer“ (Hilfsarbeiter) zur Hand gingen. Als ich nach Abschluss der Arbeiten gesehen zu haben meinte, dass sie alle wieder unter der Mechanik herausgekrochen waren, schaltete ich den Apparat erneut ein. Aber etwas lief da drin nicht rund. Und dann stürzte etwas zu Boden. Stellt sich raus: Das war der 17-jährige William Ralph, der sich entgegen meiner Annahme noch in der Garnmaschine aufgehalten hatte. Zahllose Rippenbrüche, Lungenriss – der Junge verstarb im Krankenhaus.

Und da zog die Aufsichtsbehörde zusammen mit den Angehörigen des Opfers vors Gericht. Zunächst sollte mein Arbeitgeber wegen Verstoßes gegen die Arbeitssicherheit sogar zu einer Geldstrafe von maximal drei Pfund verurteilt werden. Doch im Berufungsverfahren argumentierten seine Anwälte sehr geschickt: Haftbar wäre die Firma, vertreten durch mich, nur bei „rechtswidrig erlaubtem“ Aufenthalt des Jungen im Gefahrenbereich gewesen. Von Erlaubnis könne aber keine Rede sein, denn ich sei ja überzeugt gewesen, dass alle vier den Bereich wieder verlassen hätten. Es lag also nur ein „nicht verhinderter“ Verstoß gegen die Sicherheit vor, so was ähnliches wie höhere Gewalt, denn niemand kann sein Augen überall haben.

Der Lord Chief Justice wies die Klage ab. Ja nun, es war die Gründerzeit. Ein Proletariererleben war nicht viel wert.

(Spulen wir an dieser Stelle fast ein Jahrhundert vor. 1994 wurde im High Court of Justice zu London über einen ganz und gar anderen Fall verhandelt: Ein Kampfhund ohne Maulkorb und Leine hatte einen Mann angefallen. Was aber tat der Anwalt des beschuldigten Hundehalters? Er grub den Bericht über meinen Prozess aus dem Archiv des Times Law Report aus und argumentierte analog dazu: Der Kampfhundbesitzer habe die Attacke nicht „rechtswidrig erlaubt“, sondern nur „nicht verhindert“. Denn zum fraglichen Zeitpunkt war er sturzbetrunken gewesen, und der Hund war ihm entwischt. So ging ich, der kleine Maschinenführer J. Oliver Driesen, als Präzedenzfall in die Rechtsgeschichte ein.)

Irgendwie war für mich nach dem juristischen Nervenkrieg aber erst mal die Luft raus. Es ging mir gesundheitlich immer schlechter. Am 26. Oktober 1906 notierte das Textil-Fachblatt Cotton Factory Times: Der Antrag eines gewissen J. Oliver Driesen, immer noch Maschinenführer bei der Fern Spinning Company, auf Lohnersatzleistungen aus einem Hilfsfonds wegen 13-wöchiger Arbeitsunfähigkeit sei vom Spinnereikomitee bewilligt worden. Das war ein Lichtblick, aber ich war ziemlich am Boden. Es musste sich etwas Grundlegendes ändern.

Das tat es dann auch. Am 7. November 1907 ging der Liniendampfer RMS Ivernia (Foto oben) im Hafen von Boston/Massachussets vor Anker. Neun Tage hatte die Passage von Liverpool aus über den Atlantik gedauert. Anders als die Titanic viereinhalb Jahre später erreichte die Ivernia planmäßig die US-Ostküste – was schon deshalb beruhigend ist, weil sie mich an Bord hatte. Denn meine Frau Hannah und ich hatten unsere Auswanderung nach Amerika beschlossen. Dort lebte bereits ihr Bruder, Robert Peat. Ich bildete sozusagen das Vorauskommando, zusammen mit Harry (14), Frank (16) und John (22), den männlichen unserer damals sechs Kinder.

Die Ivernia war, nebenbei gesagt, das kleinere Halbschwesterschiff der Carpathia, die berühmt wurde, weil sie dann 1912 den Opfern des Titanic-Unglücks zu Hilfe kam. Diesen Stoff wiederum verarbeitete ich, Oliver Driesen, in meiner späteren Inkarnation zu einem Buch über die Abenteuer eines Auswanderer-Kindes. Stoffe, Garn (auch Seemannsgarn) und Schiffe: Damit hat mein Leben offenbar zu allen Zeiten zu tun. Und erwähnte ich schon „Medien“? Kommt noch.

Lustig aber, was anlässlich meiner Einwanderung 1907 alles von den US-Behörden abgefragt wurde: Ob ich „Polygamist“ sei? Oder vielleicht „Anarchist“? Nachdem ich beides verneinte, trug der Protokollbeamte jeweils ein Minuszeichen in den Fragebogen ein. Ebensowenig war ich demzufolge je Insasse eines Gefängnisses, Armen- oder Irrenhauses gewesen. Allerdings: Meine Aussage, nicht mit der Absicht einer Arbeitsaufnahme in die USA einzureisen (ein weiterer Strich im Fragebogen) – nun ja, das dürfte unter Notlügen fallen. Wie bei fast allen anderen Passagieren auch.

Hannah, das habe ich ja schon neulich in der Episode über unsere Eheschließung erzählt, war drei Jahre älter als ich. Was Sie noch nicht wussten: Sie war auch drei Zentimeter größer als ich. Und das ist jetzt ein wenig beschämend, denn ich war laut Einwanderungs-Protokoll zwar in vieler Hinsicht ein halbwegs typischer Nordwesteuropäer – „hellhäutig“, „dunkelhaarig“, „blauäugig“ -, maß aber eben vom Scheitel bis zur Sohle nur 5 Fuß und 3 Zoll. Das sind 1,60 Meter. Schieben Sie es auf die Mangelernährung im proletarischen England der industriellen Revolution. Ich finde heute keine Fotos mehr von mir, damals. Sonst hätte man darauf vielleicht gesehen, dass andere Engländer meinerzeit auch nicht so viel größer waren.

Gerade mal vier Monate später holte ich Hannah wie geplant nach. Am 19. März 1908 landete sie in Boston, mit demselben Linienschiff aus Liverpool. Und ihrerseits nun mit unseren drei Töchtern: Gertrude (9), Gladys (10), und Mary Hannah (18). Wieder war das Endziel der Überfahrt die Kleinstadt New Bedford in Massachussets, wo ich mich niedergelassen hatte. Dort trat unser gemeinsames Leben nun in seine amerikanische – und letzte – Phase ein.

Und hier muss ich erneut auf Schnittmengen mit der heutigen Ausgabe von Oliver Driesen hinweisen. Denn auch ich, also ich heute, bereiste in jungen Jahren recht ausführlich die USA. Und auch ich fiel mal in ein Loch im Bürgersteig. Wie? Worin da die Gemeinsamkeit besteht? Ja, es ist nämlich so: Ich bin so um 1995 herum anlässlich einer Studentenparty in Höxter/Westfalen ziemlich angeschiggert in eine schlecht gesicherte Baugrube im Bürgersteig gestürzt und habe mir den Mittelhandknochen gebrochen. In meinem früheren Leben aber, in New Bedford, fiel ich im Jahr 1914 in ein Loch im Trottoir der Brock Avenue. Zufall? Wohl kaum.

Ob das ebenfalls alkoholbedingt war, darüber schweigt sich die Lokalzeitung Evening Standard vom 3. Dezember jenes Jahres aus. Meinen Antrag auf Entschädigung an den Stadtrat hingegen vermeldete das Blatt unter Vermischtes. Und am 7. Mai des folgenden Jahres 1915 konnte der Standard berichten, dass mir 88 Dollar zugesprochen worden waren. Sehr viel mehr übrigens als die Entschädigungszahlungen an alle anderen Opfer von Unglücksfällen, über die der Rat ebenfalls entschieden hatte. Offenbar hatte ich es zwischenzeitlich zu einigem Ansehen im Städtchen gebracht.

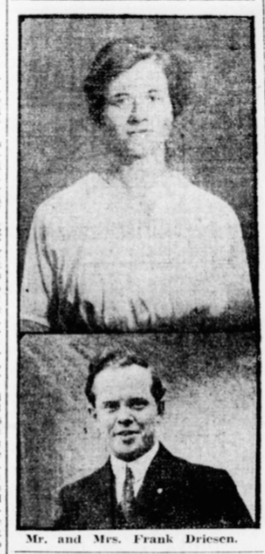

Doch da war ja nicht nur dieses kleine „Loch“. Es gab auch Höhepunkte dieser Lebensphase. Für mich bestanden sie mehr oder weniger darin, unsere Kinder flügge werden zu sehen. Am 8. Februar 1916 heiratete unser ältester Sohn Frank seine Verlobte Nellie Spragg. Es ging sehr festlich und gar nicht ärmlich zu. Die Liste der Hochzeitsgäste und ihrer Geschenke im Lokalzeitungsbericht des Standard war beachtlich lang. Von uns als Franks Eltern bekam das Brautpaar ein Sofa, wie die Zeitung akribisch festhielt. Frank sah im schwarzen Anzug mit Krawatte really handsome aus. Die Braut aber „war angetan mit einem Gewand aus Crêpe de Chine und Spitze, abgesetzt mit Seide, und trug ein Bouquet aus Brautrosen und Maiglöckchen“, schwärmte das Blatt. „Auch ihre Begleiterinnen waren gefällig gewandet.“

Mit den „Begleiterinnen“ meinte der Reporter unsere Töchter Gertrude und Gladys Driesen, die Brautjungfern. Smart girls, die beiden! Gertrude schaffte an der örtlichen Knowlton School immerhin den Übergang in die Oberschule. (Wobei sie auf dem Zeitungsfoto der Absolventen schwer zu finden ist: Die Abgebildeten wurden in der Bildzeile alphabetisch sortiert.) Ihre ein Jahr ältere Schwester Gladys arbeitete später bei der Zeitung. Gut, es war bloß die Werbeabteilung der inzwischen fusionierten New Bedford Standard Times, aber da zeigt sich der frühe Drang der Driesens in die Medien.

Tja, und nun wird es naturgemäß schwierig, weiter über mich zu schreiben. Denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Irgendwann wird gestorben, doch in meinem Fall sind keine Dokumente mehr auffindbar. Bloß eine Jahreszahl ohne nähere Erläuterungen kursiert im Internet: 1937. Aber okay, das macht immerhin 72 Lebensjahre auf zwei Kontinenten, mit einer großen Familie und einem Sack voller Erlebnisse. Nicht schlecht für einen fast kleinwüchsigen Auswanderer aus der Unterschicht des East End. Kann man doch „mit leben“, wie es so schön heißt. Beziehungsweise eben auch mal längere Zeit tot sein.

Hannah aber lebte als Witwe im Kreis der Familie noch lange munter weiter: in der Bates Street, New Bedford, im Haus unserer Gertrude und ihres Mannes Antone S. Furtado. Auch Gladys blieb dort an ihrer Seite, und das war noch bei der Volkszählung von 1950 der Status Quo. Da hatte Hannah gerade ihren 88. Geburtstag gefeiert.

Bloß ich war halt schon 13 Jahre weg vom Fenster. Na, halb so wild. Heute bin ich zwar woanders. Aber längst wieder da.

Hinterlasse einen Kommentar