Vor einigen Wochen hat die Menschheit wieder einmal einen Exoplaneten entdeckt. So heißt eine Welt, die um eine fremde, nicht unsere Sonne kreist. Ein winziger Punkt also, extrem weit weg. Seit der ersten Entdeckung 1992 sind bereits Tausende davon dokumentiert worden, aber dieser Fund ist ein besonderer.

Nicht nur dreht sich Proxima b alle elf Tage einmal um seinen Stern (man bedenke, was das für die Geburtstagsfeste auf diesem Planeten bedeuten würde). Nicht nur liegt er in der „bewohnbaren Zone“ seines Systems, also nahe genug an seiner wärmenden Sonne, dass eventuell vorhandenes Wasser flüssig statt eisförmig wäre, aber auch nicht zu nahe, sodass es nicht verkochen oder verdunsten würde. Und nicht nur ist er mit etwa 1,3 Erdmassen währscheinlich ein dem unseren ähnlicher, felsiger und nicht etwa wie Jupiter gasförmiger Planet – alles begünstigende Voraussetzungen für eventuelles außerirdisches Leben.

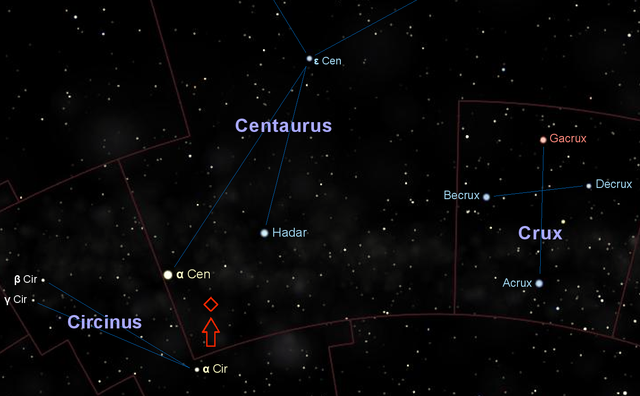

Nein, noch etwas anderes ist in diesem Fall bemerkenswert: Der den Planeten wärmende Stern ist kein anderer als Proxima Centauri – und damit derjenige im gesamten Universum, der unserer Sonne am nächsten liegt, „nur“ gut vier Lichtjahre oder 40 Billionen Kilometer entfernt.

Das ist zwar immer noch so weit weg, dass wir mit heutiger Raketentechnologie 70.000 Jahre dorthin unterwegs wären, um die vielleicht vorhandenen Proximaner zu besuchen. Aber in kosmischen Maßstäben liegt dieser lebensfreundliche Planet quasi im Hinterhof der Menschheit. Oder eher noch: auf ihrer Türschwelle.

Es ist also gut möglich, dass unser allernächstes Nachbarsonnensystem irgendeine Form von primitivem oder extrem weit entwickeltem Leben beherbergt (es mit Teleskopen erfassen oder gar eine Sonde dorthin schicken können wir, wie gesagt, derzeit mit unseren technischen Mitteln noch nicht).

Die Astrophysiker und Astrobiologen vermuten extraterrestrisches Leben schon auf Eismonden in unserem eigenen Sonnensystem, wie etwa dem Jupiter-Trabanten Europa oder dem Saturnmond Enceladus. Unter deren gefrorenem Panzer liegen Ozeane aus flüssigem Wasser, sehr viel tiefer als jedes Erdenmeer, perfekte Heimat für maritimes Leben fast jeder Größe und Form. Und nun scheint solch ein Lebensraum auch für Exoplaneten alles andere als unwahrscheinlich – wenn schon im Orbit des erstbesten Sterns in unserer Nähe, dann vielleicht auch an Milliarden anderen Orten allein in unserer Galaxie, der Milchstraße. Das ist die stumme Botschaft von Proxima b.

Ein Schock für Religionsführer

Diese Möglichkeit aber birgt, sollte sie sich je bewahrheiten, unabsehbare Konsequenzen für die Weltreligionen, soweit sie von uns Menschen als „Krone der Schöpfung“ ausgehen: Was, wenn auch die Proximaner einen Gott hätten? Was, wenn der ihre ebenso „exklusiv“ wäre, wie es bei uns die Priester und Imame ihren Schäfchen predigen? Was, wenn wir Menschen gar nicht so wichtig wären und nicht länger die angeblich verbriefte Deutungshoheit über das Universum sowie die daraus folgenden Handlungs- und Moralvollmachten hätten?

Für viele Gläubige, namentlich Christen und Muslime, deren Religionen im Namen ihrer Propheten über Jahrhunderte viel Leid und Elend über die jeweils „Ungläubigen“ und auch über ihresgleichen gebracht haben, wäre das ein Schock, von dem sich ihre Heilslehren vielleicht nie mehr erholen würden. Denn ihre Propheten haben ihnen verschwiegen, dass jenseits ihrer Reichweite andere existieren könnten, zahllose andere, die dem Einflussbereich ihrer Rechts- und Ordnungsvorstellungen entzogen sind und ganz gut ohne sie auskommen – ihnen, den „Auserwählten“, möglicherweise weit voraus.

Andererseits: Die Religionsherrscher sind gerissen, sie adaptieren neue Erkenntnisse der Wissenschaft schnell in ihre angeblich gottgegebenen Ideologien, um ihre Pfründe und Privilegien nicht zu verlieren. Sie werden vielleicht auch dies zu assimilieren wissen.

Im Club der lebenswerten Welten

Für mich selbst, vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten, ist die Unermesslichkeit des Kosmos mit seinen Wundern und Rätseln eine zwiespältige und faszinierende Provokation: Ich glaube nämlich trotzdem an einige Dinge, die ich nicht wissen kann. Zum Beispiel spricht alles dafür, dass das Universum von der größten Supernova bis zum kleinsten subatomaren Teilchen einem Masterplan folgt, einer sich entfaltenden und Realität erzeugenden Bauanleitung. Für diesen Masterplan muss es demzufolge einen Ursprung geben, eine Idee, einen Willen. Einen Master.

Man kann diesen Ausgangspunkt „Urknall“ nennen oder, wenn man mag, Gott. Das erklärt nichts und beantwortet keine letzten Fragen (Was war vor dem Urknall? Worin dehnt sich das Universum aus?), gibt aber eine gewisse Orientierung in einem unendlichen Zeit-Raum ohne Himmelsrichtungen.

Ich glaube auch daran, dass wir Menschen – fern von Erhabenheit, Perfektion oder Herrschaftsvollmacht – als Spezies eine sympathische Eigenart haben, die uns definiert: Wissensdurst, Neugier, Ruhelosigkeit. Wir sind ein Völkchen von Entdeckern unter dem Sternenhimmel. Nie auf Dauer zufrieden mit Standorten, Standpunkten und amtlichen Erklärungen, immer auf der Suche nach dem nächsten Dahinter.

Nur deshalb haben wir, trotz unserer offensichtlichen Unvollkommenheit und immer wieder aufbrechenden Destruktivität, auch immer noch die Chance, uns über uns selbst hinaus zu entwickeln. Und eines Tages soweit zu sein, mit all den anderen dort draußen den Club der lebenswerten Welten zu bevölkern.

Wissen, glauben, beten

Trotz meiner Entferung vom Kirchenglauben, trotz oder gerade wegen der großartigen Leistungen der Astrophysiker, verstehe ich das Bedürfnis des Menschen zu beten. Denn jede Tür ins Unbekannte, die Wissenschaftler aufstoßen, reißt auch neue Verlorenheit auf, neues Erschauern. Da ist ein Gebet die beruhigende Fokussierung auf einen unverrückbaren Bezugspunkt jenseits meiner selbst, besser als ich selbst. Auf ein Gegenüber in der Leere, die ansonsten nur mit richtungslosem Stimmengewirr erfüllt wäre. Auf einen Leitstern.

Doch wie könnte ein Gebet an den Grenzen unseres heutigen Weltverständnisses lauten, am Limit der Astrophysik? Ein Gebet, das nicht mehr dem Kinderglauben vom irdisch-himmlischen Vater anhängt, das Raum lässt zum Atmen für viele Arten und Rassen, keine exklusive Gottesbeziehung beansprucht und vor allem wissenschaftliches Forschen nicht verteufelt, sondern den Taktgeber unserer weiteren Evolution sein lässt?

Außerdem dürfte es die menschliche Verantwortung für die Suche nach Erkenntnis nicht bequem delegieren an eine unwidersprechliche Übermacht, aber den Menschen auch nicht zum Fixstern machen, um den alles zu kreisen hat.

Nicht zuletzt sind die innigsten Gebete immer auch ein Stück Poesie. Vielleicht, weil sich die Sprache angesichts der Größe der Fragen und des (imaginierten) Adressaten von den irdischen Fesseln der Prosa löst, ihre Schwere verliert und in jenen zeitlosen Raum aufsteigt, der von den Worten und Rhythmen der Dichtkunst durchmessen wird.

Es sind Gebete wie jenes, das der Entdeckung unseres Nachbarstern-Planeten Proxima b gewidmet sein könnte – wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht schon lange formuliert gewesen wäre. Für mich drückt es die Sehnsucht aus, die im gewaltigen und gewaltsamen, vielstimmig-lautlosen Dunkel nach Antworten forscht. Wer diese Sehnsucht teilt, findet den Text hier.

Hinterlasse einen Kommentar