Ein Gespenst geht um in Deutschland: Junge Akademiker entdecken das „Kollektiv“ als vermeintlich progressive Arbeitsform und Lebensfundament. Alles schon mal dagewesen – und auch diesmal gefährliche Illusion.

„Hey, wir sind das zickzack-Kollektiv“, grüßt eine Gruppe junger „Kulturschaffender“ sprudelnd frisch von ihrer Website und erlärt ihr Geschäftsmodell: „Unsere Kunst besteht darin, Brausen zu brauen und der guten Sache eine Bühne zu bieten. Eine Bühne ist das Brause-Etikett. Es wird schon seit Jahren von verschiedenen Künstler*innen mit Foto und Grafik aufs schönste und politischste motiv_iert.“

Was Individualisten und Konservativen möglicherweise einige Verständnisprobleme sprachlicher wie inhaltlicher Art verursacht, liegt voll im Trend des Zeitgeists: Das Kollektiv feiert in Deutschland fröhliche Urständ. Im Mai demonstrierte ein „Klimakollektiv Oldenburg“ auf dem Schlossplatz der niedersächsischen Stadt gegen die Klimapolitik der Grünen, die den Aktivisten zu wirtschaftsfreundlich erschien. Am Düsseldorfer Schauspielhaus lädt die Bürgerbühne „Stadt:Kollektiv“ das Publikum unter dem Spielzeitmotto „radikal sozial“ zum „Mitreden, Mitmachen, Mitspielen“ ein. In Würzburg existiert an der Universität gar eine Forschungssstelle für „Kollektivwissenschaft“.

Stark vertreten sind die Kollektive in Architektur und Stadtplanung. Viele der sich meist als progressiv und avantgardistisch verstehenden Akteure tragen das retro-sozialistische Buzzword offensiv im Firmennamen. In München etwa gibt es das Architekturbüro „Kollektiv A“, den Schwerpunkt Stadtplanung bearbeitet in Cottbus das „Kollektiv Stadtsucht“. Ohne Ortsangabe präsentiert sich im Netz das „CHCC Kollektiv“, dessen Auffassung von Stadtentwicklung ideologisch gefestigt ist: „Wir stellen infrage, warum sich die Gesellschaft auf die aktuellen Normen und Gesetze geeinigt hat“, postulieren die beiden weiblichen „Architekturschaffenden“ – und deuten die Antwort gleich im nächsten Satz an: Unter anderem die „patriarchalischen Strukturen“ seien Schuld am Elend des städtischen und sonstigen Zusammenlebens.

Ob in Kunst und Kultur, in Architektur und Städtebau oder in politischen und sozialwissenschaftlichen Diskursen: Der jahrzehntelang gehätschelte Individualismus westlicher Gesellschaften verliert – je mehr die Rituale und Begrifflichkeiten nach links verschoben werden – seinen Zauber. Die Sehnsucht der von Michel Houllebecq beschriebenen „Elementarteilchen“ nach dem Aufgehen in einem größeren, sinnstiftenden Ganzen ist erwacht. Es scheint, als ob eine Generation herangewachsen ist, die mit dem Klang des Wortes Kollektiv ganz arglos nicht länger das verbindet, was etwa gestandene DDR-Bürger und erst recht die Dissidenten des SED-Staates damit assoziieren: Einverleibung und Entmündigung, Ineffizienz und Vetternwirtschaft, Gängelung und Gleichschaltung. Die Frage ist, wie das Wort im demonstrativ anti-totalitären Deutschland seine vermeintlich fest etablierte Warnwirkung einbüßen und zu einem positiv aufgeladenen Sehnsuchtswort mutieren konnte.

Denn als Insel des seligen Lebens und Arbeitens hat das „Kollektiv“ in einer atomisierten Industriegesellschaft in Wahrheit keine Chance auf Tragfähigkeit. Zu groß sind die sozialen Fliehkräfte, die an den Mitgliedern zerren, zu destruktiv die Machtproben im Hintergrund, zu kurzlebig die Bindungskraft der Gemeinsamkeiten. Heike Delitz, Professorin für vergleichende Gesellschaftsforschung und Soziologie an der Universität Bremen sowie Autorin des Buches „Kollektive Identitäten“, analysierte bei einem Vortrag im Jahr 2018 Angela Merkels sprichwörtlich gewordene Phrase „Wir schaffen das“ (nämlich die Aufnahme von Millionen Migranten im Land): Das politische Motiv sei es gewesen, an die „unmögliche“ Identität eines riesigen Kollektivs zu appellieren. Identitätsstiftende Gemeinsamkeiten seien dort aber in der Realität gar nicht vorhanden oder jedenfalls nicht belastbar. „Genau deshalb, weil sie unmöglich sind, muss eine Einheit vorgestellt werden.“ Mit anderen Worten: Merkels Satz war das zweckdienliche Vorgaukeln einer imaginären Einheit der Vielen, in diesem Fall aller Deutschen.

Auch wenn dieses „Wir schaffen das“ der Kanzlerin ohne nachhaltige Mobilisierungswirkung blieb und stattdessen zur ironischen Spottfloskel wurde: Es spricht Bände über die von ihr gehegte und gepflege Identitätspolitik, die nach Bedarf ständig neue „Wir“-Kollektive aus dem Hut zaubert und ebenso opportunistisch gegeneinander in Stellung bringt. Teile und herrsche, lautet dieses uralte und immer wieder bewährte Machtprinzip: Wenn sich die „Kollektive“ gegenseitig bekämpfen, hat derjenige freie Bahn, der sie zur Ablenkung aufeinanderhetzt. Aktuelles Beispiel: Geimpfte gegen Ungeimpfte.

An dieser Stelle kommt die neu geweckte Lust am Kollektiv – mit Anklängen an die egalitäre Commune – auch einer anderen mächtigen Politikströmung der Gegenwart sehr gelegen. Unter Vorschützen falscher Gemeindienlichkeit zielt sie in Wahrheit auf Kontrolle und ungezügeltes Abkassieren. Ihre Vertreter sind die Vordenker eines globalen Korporatismus und beschwören die „Sharing Economy„, wie sie vor allem das World Economic Forum (WEF) mit seinem „Great Reset“ propagiert. Ein durch die großen Krisen der Gegenwart geläuterter Kapitalismus, so das Narrativ, bewirkt nun selbst die Überwindung dieser Krisen und schafft eine nachhaltige Weltordnung, in der es angeblich keinen Bedarf mehr an Privateigentum oder Privatheit überhaupt gibt – jedenfalls für die breite Masse, die im Schoß der allsorgenden Konzerne viel besser aufgehoben ist.

Jeder wesentliche Lebensbedarf nämlich wird, statt ihn zu besitzen, über Online-Kanäle geliehen, gemietet, abonniert oder zeitbefristet zugeteilt – von der Computersoftware bis zum Elektromobil. Alles für alle: die Illusion einer schönen neuen Welt der von schnödem Besitz und Bargeldscheinen befreiten Kollektivmenschen. Hinter den Kulissen können derweil die Profiteure ihre ökonomischen Überwachungs- und Strangulierungsfesseln umso fester zurren. Für WEF-Gründer Klaus Schwab muss das digital überwachte und in die völlige Abhängigkeit gezungene Konsumenten-Kollektiv eine ähnlich attraktive gesellschaftliche Manövriermasse sein wie ehemals für die Kader der SED-Diktatur.

Im deutschen Arbeiter- und Bauernparadies war das Kollektiv die kleinste gesellschaftlich organisierte Personengruppe. Hier zeigte sich wie unter einer Lupe, ob die Mitglieder ideologisch auf Linie oder als Wackelkandidaten verdächtig waren. Das nie völlig trennscharf abgegrenzte Kollektiv sollte „reaktionäre“ Zusammenhänge wie die Familie oder den Verein ersetzen. Im Pädagogischen Wörterbuch, Ostberlin 1987, wurde es als „typische soziale Lebensform der sozialistischen und kommunistischen Gesellschaft“ definiert, „in der sich sozialistische Persönlichkeiten durch aktive Tätigkeit in der Gemeinschaft und zum Wohle der Gesellschaft umfassend und allseitig entwickeln können“. Das Kollektiv sei „ein wichtiges Glied der sozialen Organisation der von Ausbeutung befreiten Gesellschaft“; sozialistische Erziehung diene der „Erziehung der Persönlichkeit im Kollektiv und durch das Kollektiv“.

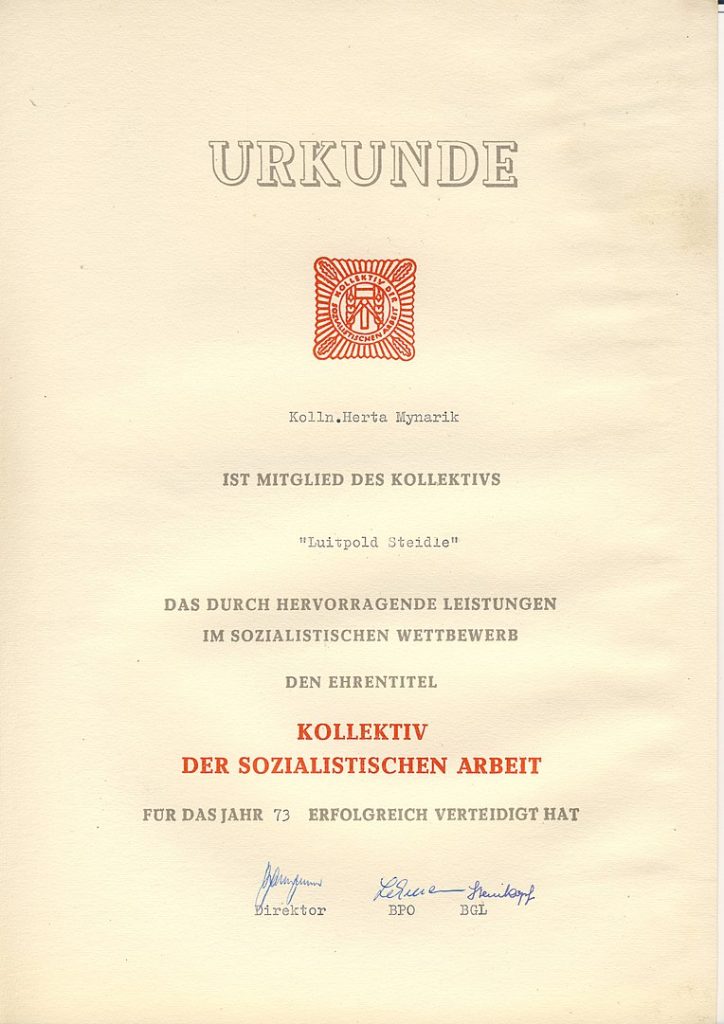

Wie schon in der totalitären Vorgängergesellschaft der DDR, dem Nationalsozialismus, kam der kleinsten Gesellschaftszelle also die wesentliche soziale Selbstkontrollfunktion zu – aber auch eine sozialistische Wettbewerbsfunktion: Das Graswurzel-Kollektiv von Werktätigen war die Brigade, die im globalistischen Konzern von heute etwa dem Team entsprechen würde. Plan-Übererfüllung durch eine Brigade in der Produktion, aber auch „besondere Erfolge in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit“ wurde durch die Betriebsleitung ab 1962 mit dem Ehrentitel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ ausgezeichnet – wobei es offenbar fast schwieriger war, diese Ehrung im Lauf eines sozialistischen Lebens nicht zu erfahren: Zum Zeitpunkt des ökonomischen Zusammenbruchs der DDR 1989 hatten bereits 270.000 Kollektive mit 4,8 Millionen Mitgliedern die Auszeichnung erhalten. Planmäßig hätte das Land also in voller Blüte stehen müssen.

Auch die Linksextremisten und -terroristen in der Bundesrepublik, bis 1989 mehr oder weniger aus Ost-Berlin gesteuert, nahmen den Kollektiv-Begriff in Beschlag. So griffen nach Untersuchungen des „Zentrums für digitale Lexikographie der deutschen Sprache“ (ZDL) etwa Horst Mahler, Klaus Eschen, Hans-Christian Ströbele und Ulrich K. Preuß 1969 bei der Gründung des Sozialistischen Anwaltskollektivs in West-Berlin darauf zurück. Und auch die terroristische RAF habe sich des Wortes bedient – zwar nicht deckungsgleich mit seiner DDR-Bedeutung, aber im Kontext ihrer eigenen Definition sozialistischer Ideen.

All das scheint dem Kollektiv in den Ohren der historisch unverbildeten „Generation Z“ höchstens eine zusätzlich attraktive, abenteuerliche Aura von Rebellentum und Durchschlagskraft zu verleihen. Hinzu kommt die Sehnsucht einer zunehmend in digitaler Vereinzelung gehaltenen Jugend nach Gruppenzugehörigkeit und Nestwärme, scheinbar ganz ohne hierarchische Zwänge und Verpflichtungen. Dafür mit der Lizenz, irgendwie ein Stückweit die Revolution zu machen.

Nicht zufällig bringen Architektur und Stadtplanung besonders viele Kollektive hervor. Die beiden Berufsfelder konnten den Versuchungen des Utopismus und des planvollen Umbaus ganzer Gesellschaften („Social Engineering“) selten widerstehen. Historisch riecht das K-Wort auch hier nach Sozialismus und Planwirtschaft. So war der „Kollektivplan“ eine Initiative zur Wiedererrichtung Gesamt-Berlins unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sowjetische Militäradministration hatte noch im Mai 1945 einen „antifaschistischen Magistrat“ für die von der Roten Armee eroberte Reichshauptstadt installiert, als dessen Stadtbaurat sie den Architekten Hans Scharoun einsetzte. Um Scharoun herum wurde ein achtköpfiges „Kollektiv“ gruppiert, das den einheitlichen Wiederaufbau Berlins planerisch vorbereiten sollte. Unter anderem machte es sich an die Parzellierung des Stadtgebiets in „Wohnzellen“ für jeweils bis zu 5000 Einwohner. Durch die Aufteilung der Stadt in Sektoren der vier alliierten Mächte und den Rückzug der Sowjets aus dem Westteil im Sommer 1945 zerschlug sich dieses Unterfangen.

Dennoch scheint der Begriff Kollektiv in der Planer-Szene einen guten Klang behalten zu haben, der heute von den Theoretikern der Zunft euphorisch wiederentdeckt wird. Manifeste, Thesenpapiere und Konzepte sind nie fern, wo Kollektive sich präsentieren. Häufig verliert sich die Programmatik indes in einem Begriffsbrei aus „Urbanismus“, „Multidisziplinarität“, „Nachhaltigkeit“, „Ganzheitlichkeit“ – oder gleich Begriffswolkentürmen wie „Klimagerechtigkeit“ oder „feministische Perspektiven“.

Dauerhafte bauliche Manifestationen als konkrete Referenzpunkte rücken demgegenüber oft in den Hintergrund. „Was machen eigentlich Kollektive?“, fragte das Fachmagazin BAUWELT im Jahr 2018 deshalb junge Hochschul-Absolventen aus Berlin und Darmstadt, die sich in fluiden Zusammenhängen rund um die Architketur zusammentun. Die kurze Antwort: Vielfach geht es um soziale Utopien zwischen fliegenden Bauten, kollaborativem Design, frei flottierender Kreativität, politischer Propaganda und allgemeiner Gesellschaftsbeglückung. Aktivismus und Aktionismus bestimmen die oft kurzlebigen Produktionen.

So schildert in der BAUWELT etwa die Kollektivistin Annika Neubauer: „Beim ‚Great Escape‘, der sich mit der Flüchtlingsdebatte in Europa auseinandersetzt, mussten wir eine Struktur entwickeln, die kompakt transportiert werden und sich gleichzeitig großzügig entfalten kann. Was am deutlichsten in Erinnerung bleibt, sind die Tage zwischen den Aktionen. Für eine Nacht wurden wir von einer syrischen Flüchtlingsfamilie aufgenommen. An einem anderen Tag hat uns ein Landwirt seinen Generator geschenkt, da unserer kaputt gegangen ist. Genau diese Erfahrungen treiben uns an.“

Menschliche Wärme statt Vereinzelung, Hierarchiefreiheit statt Ausgeliefertsein an einen immer gnadenloseren Arbeitsmarkt – darin liegt gerade für junge Menschen die Verlockung des Kollektivs. Häufig indes nur bis zu einem gewissen Punkt im Berufsleben – etwa, wenn eigentlich eine Familiengründung anstünde. Tragfähige Existenzgrundlagen bringt der real existiernde Kollektivismus nämlich eher selten hervor. „Wie bestreitet ihr mit der Arbeit im Kollektiv euren Lebensunterhalt?“, fragt die BAUWELT abschließend, worauf Neubauer retourniert: „Gegenfrage: Kann man von Architekturjournalismus leben?“

Ein Glück nur, dass sich diese Notwendigkeit in den kommenden Tagen der kollektiven Fürsorge durch globale Konzerne gar nicht mehr ergeben wird. Das bedingungslose Grundgehalt steht schon bereit.

Dieser Artikel erschien in einer erweiterten Version auch in Alexander Wendts Magazin Publico.

TWASBO liebt Debatten. Zum Posten Ihrer Meinung und Ihrer Ergänzungen steht Ihnen das Kommentarfeld unter diesem Text offen. Ihr themenbezogener Beitrag wird freigeschaltet, ob pro oder contra, solange er nicht gegen Gesetze oder akzeptable Umgangsformen verstößt. So wird Ihr User-Kommentar zum Statement gegen das Klima der Angst, in dem fast die Hälfte der Deutschen keine ehrliche öffentliche Äußerung mehr wagt – und damit für die gefährdete Demokratie. Danke!

In brutaler Konsequenz führt ein möglicher Weg vom Kollektiv zum Massengrab.