Wer Geschichten zu Papier bringt, wird von Schimären verfolgt, von Vergangenheiten eingeholt, vom nackten Wahnsinn bedroht. Warum solltest du dir das antun? Plädoyer für das erzählende Schreiben – oder das Wunder, unser Menschsein in Worte zu fassen.

Du legst deine Hände auf die Tastatur, und da warten sie nun. Doch nein, sie liegen nicht still, sie sind angespannt. Die Daumenballen ruhen nicht, es würde ein Blatt Papier zwischen sie und den Untergrund passen. Allenfalls lagern sie unbequem, wie in zu leichtem Schlaf, nur allzu bereit, jederzeit aufzuschrecken.

Deine Finger sind stark gekrümmt, fast senkrecht weisen ihre äußeren Glieder hinab auf das Buchstabenfeld, auf dem sie gleich ihre niemals ausreichende, niemals genügende Nahrung erlegen sollen. Diese so flüchtige Beute, die Haken zu schlagen weiß, sich tarnt, alle Künste der Täuschung und Irreführung einzusetzen bereit ist, um deine Finger von ihrem Beuteschema abzulenken. Um den Geist zu verwirren, der sie steuert.

Deine Fingerkuppen sind feucht, ihre Spitzen erfühlen die konkaven Oberflächen von neun Tasten: links A, S, D, F, rechts J, K, L, Ö. Und die Leertaste, auf der sich deine beiden Daumen gegenüberliegen, zwei stumpfe Stößel mit einer einzigen Aufgabe: zu zerhacken und zu sortieren, was die flinkeren und flexibleren deiner Finger an Buchstabenfleisch erlegen werden.

Du hast weder Daumen noch Finger bewusst angewiesen, sich so zu sortieren. Gut, du hast das früher einmal gelernt im Zehn-Finger-Blindschreibkurs, aber sie sind von selbst in dieser Grundstellung angetreten. Es ist deine Erfahrung, die sie in diese gespannte Lage gebracht hat. Die Erfahrung deiner Jahre, deine Lebenserfahrung. Nicht dass du diese Buchstaben gleich gebrauchen wirst, nicht dass dein Werk notwendig mit einem A beginnen wird. Das weißt du nicht. Nicht in diesem Moment.

Die Ausgangsstellung ist dennoch klug gewählt: Von hier aus können deine Finger in Sekundenbruchteilen überall hinjagen auf dem Tastenfeld, wo es Buchstaben, Zeichen, Worte zu erbeuten und zu einer Strecke zusammenzutragen gibt. So viele kleine und kleinere Muskeln spannst du an, dass deine Finger zeitweilig einen halben Millimeter hoch über der Tastatur schweben. Sie sind in ihrem Fliegerhorst, und gleich, wenn der Alarm schrillt, werden sie aufsteigen, wie sie das viele Male getan haben in den Schlachten um rare Gedanken, um fette Worte und die ergiebigen, aber so schwer zugänglichen Beutegründe in deiner Seele.

Siehst du? Sie zittern ganz leicht, elektrisch. Das sind winzige Nervenimpulse. Es ist dir unmöglich, deine Finger vollkommen ruhig zu halten, sie warten erregt auf stärkere Signale. Und diese Signale werden kommen, gleich, wenn der Sturm losgeht.

Vielleicht wird er als ein lauer Windhauch beginnen. Vielleicht herrscht zunächst auch sofort wieder Stille, diese trügerische Ruhe vor der heraufziehenden Sturmfront. Schau, wie sich dein Seelenhimmel schon verfärbt hat! Wäre dein Geist nun an viele empfindliche Sensoren angeschlossen und an einen Apparat namens Elektroenzephalogramm, dann würde ein Bildschirm, der die Regionen deines Gehirns zeigt, nun erstaunliche Farbenspiele in einigen dieser Regionen wiedergeben.

Immer mehr gelbe, rötliche und tiefrote Töne würden die grünen, bläulichen und tiefblauen ablösen. Immer mehr Aktivität in den Zentren des tiefen Rot. Immer mehr Elektronenblitze, die dort zwischen den sensibelsten deiner Nervenknoten hin- und herschießen, immer mehr Kommunikation: Sie reden miteinander in deinem Kopf, deine empfindlichsten Zellen. Sie wispern von Kommendem, unmittelbar Bevorstehendem. Von großen Spannungen, die sich entladen werden; von dem Schmerz, den das Warten auf diese Entladungen bedeutet.

Ja, es tut weh. Es ist nicht angenehm dort im aufflackernden Nervenfeuer. Sei froh, dass du kein einzelnes Elektron und auch keine Synapse, kein Nervenknoten bist, du Geist, der Milliarden über Milliarden Elektronen lenkt. Und der doch in der Quintessenz von allem auch das einzelne, kleinste ist. Ein Hologramm heißt das: Du bist die Summe deiner Teile, aber jedes einzelne deiner Teile enthält auch die Summe von dir.

Warum sitzt du hier? Warum willst – oder musst – du schreiben? Das ist die Frage, nicht wahr, die über alles entscheidet. Über Erfolg und Misserfolg. Über Freude und Befriedigung oder Frustration und Lähmung. Ob du Anerkennung finden, gar berühmt werden wirst. Wenn es ernst wird, sogar über dein Geld, ob du mit deiner Familie leben wirst von dem, was du zu schreiben hast. Alles das liegt in dieser einfachen Frage: Warum?

Es mag sein, dass du sie, empörend schlicht wie sie ist, jetzt nicht beantworten könntest. Es mag auch sein, dass du allein die Frage schon so fürchtest, dass du dich ihr unter keinen Umständen stellen möchtest. Weil dir alle denkbaren Antworten darauf zu groß vorkommen oder zu klein, zu abgenutzt oder zu schief, zu banal oder zu eitel.

Ich verrate dir etwas: Ich schreibe nun seit langer Zeit für Geld, ich lebe tatsächlich davon, aber ich schreibe diese Ermutigung für niemand anderen als: mich. Ja, hiermit will ich mich selbst zum Schreiben ermuntern, immer wieder neu, in den unvermeidlichen Phasen des Zögerns und Zweifelns. Denn ganz ehrlich: Auch ich weiß die Antwort auf die Warum-Frage nicht mehr. Nicht mehr auf Anhieb jedenfalls. Die Antworten, die ich vor Jahren gegeben hätte, taugen nicht mehr. Warum sitze ich hier? Ich will es neu herausfinden.

Es gab eine Zeit, da schrieb ich, weil ich schreiben konnte. Damals war ich ein kleiner Junge und hatte es gerade in der Schule gelernt: säuberliche Schreibschrift-Kringel. Aufschwünge und Unterschwünge. Bögen und Linien. Das Schreiben war eine organische Tätigkeit, die mit dem Kreisen und Schwingen des Körpers zu tun hatte, mit dem Schlagen eines kleinen Herzens und mit der Freude, dass alles in Bewegung ist: Kopf, Körper, Welt, Leben.

Es war nichts anderes als Malen, das Auftragen von Farben auf die Welt. Der Himmel blau, die Sonne gelb, ein Schornstein rot und sein Rauch eine riesige weiße Wolke aus Kringeln. Ob ich das kolorierte mit Farben oder mit Gedankenschwüngen – wo war der Unterschied? Ob ich mit einem breiten Pinsel auftrug oder mit einem Füllfederhalter: Immer waren da Schwünge, Kreise, Bögen, immer gab die eigene Bewegung diejenige auf dem Papier vor.

Ein O war nicht der Buchstabe O. Es war der Kreis, den der Mund formt, wenn er „O“ sagt. Es war das O in meinem Kopf, wenn ich staunte. Ich konnte bald schon Laute miteinander auf dem Papier verbinden, die in meinem Kopf entstanden: O JA, O JE, O HO, O HA. Es ergab sich ganz von selbst.

Immer waren da Schwünge, Kreise, Bögen, immer gab die eigene Bewegung diejenige auf dem Papier vor.

Heute, fast vier Jahrzehnte später, kommt meine dreijährige Tochter oft des Abends, vor dem Zubettgehen, an meinen Schreibplatz, der in das bläuliche Licht des Computerbildschirms getaucht ist: „Papa, können wir Buchstaben machen?“ Dann machen wir Buchstaben. Sie darf auf meinem Schoß sitzen und Wörter basteln aus dem Buchstabenbaukasten, der die Tastatur ist.

Sie entstehen in großer, klarer Schrift vor ihren staunenden Augen. Manchmal kann sie sich nicht entsinnen, wie ein bestimmter Laut, der nun an der Reihe wäre, auf den vielen Tasten als Buchstabe zu identifizieren wäre. Dann helfe ich, indem ich sie an Formen erinnere: „Was du suchst, ist ein O. Ein O sieht aus wie ein großer, runder Mund.“ Dann findet und tippt sie das O, den kreisrunden Ausdruck des Staunens über die Welt.

Als ich vielleicht zehn Jahre alt war, schrieb ich mein erstes Buch. Ich schrieb meinen Text mit dem Bleistift in ein selbstgebasteltes Heftlein aus grünlichem Papier, das ich mit Wollfaden zusammenband. Mein Buch, das zugleich Roman, Sachbuch, Abenteuerbericht und wissenschaftliche Studie war, erhielt den Titel: „Störche in Südafrika“. Denn von nichts Geringerem handelte es.

Warum, weiß ich nicht mehr. Ebensowenig, was ich damals gewusst oder geahnt oder blindlings gemutmaßt haben mag über die Gattung der Störche und das Land am Kap der guten Hoffnung. Oder was mich so faszinierte daran. Nur dies: Ich muss gewusst haben – wohl aus dem Fernsehen abgeschaut –, dass Störche Zugvögel sind, die tausende Kilometer überfliegen, wenn die Zeit gekommen ist. Das war Grund genug für viele staunende Os und As.

Ich hatte das Wunder der interkontinentalen Störche nur in einem flüchtigen Medium gesehen, also musste ich es aufschreiben, damit es Bestand und Wahrheit hatte und ich es anderen mitteilen konnte. Ich erinnere mich auch an die Bleistiftzeichnung eines fliegenden Storchen mit rotem Buntstiftschnabel, mit der ich die Titelseite meines ersten Buches schmückte.

Alles andere ist untergegangen: in der Wirklichkeit und schließlich auch in der Zeit. Das Buch hat nicht überlebt. Aber die Erinnerung daran, dass da ein Buch war. Und immer, wenn ich einen Storch sehe, werde ich bis an mein Lebensende diese Phrase denken müssen: „Störche in Südafrika“.

Auch aus dieser Zeit, als das Bücherschreiben frei von Angst, bloß Abenteuerspielplatz war, erinnere ich mich an Fragmente: von reichlich bunt Gezeichnetem begleitete Schrift-Skizzen über das Leben auf dem Mars, über Raumschiffe und Raumstationen. In diesen Aufzeichnungen sammelte ich (wie die Maus Frederik aus dem Kinderbuch Wörter sammelt, um damit die anderen Mäuse während der Winterkälte zu wärmen) Statistisches und Lexikalisches, Technisches und Architektonisches. Was immer sich mit reichen Details ausschmücken ließ.

Fremde Welten entstanden, infiltriert von einschlägigen Science-Fiction-Serien, aus Modulen und Segmenten, die ich verknüpfte, bis daraus weltraumtaugliche Anlagen entstanden waren. Das war die Zeit der Utopien.

Die Dystopien kamen wenig später, und sie richteten sich recht dauerhaft ein. Aber zuvor war da noch ein Brief. Acht handschriftliche Seiten, mit einem Siegel aus Klebeband, das zu öffnen ich wohl für einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft ins Auge fasste. Denn gerichtet war der Brief an mich selbst. Das „Nachdenken über unsere Familie“, wie ich ihn überschrieb, verfasste ich im Alter von 13 Jahren am 22. Juli 1979, das Datum habe ich selbst am Ende vermerkt. Genauer gesagt, kurz vor dem Ende, denn der letzte Satz heißt: „Ich werde zu meinen Ansichten stehen.“

Solch ein Manifest war unüblich für das fast noch kindliche Alter seines Autors, aber er war ja auch ein unüblicher Junge in einer unüblichen Familie. Einen Teil der Probleme, die er mit seinen Eltern hatte, führte er darauf zurück, „dass ich jetzt in das Alter komme, in dem man über das Leben anfängt nachzudenken und dabei oft seltsame Ansichten entwickelt, die dann auf Widerstand stoßen“.

Ach, wie gern sähe ich es heute, der junge Autor hätte damals noch nicht über das Leben nachgedacht, sondern es erst einmal gelebt. Und am 1. Mai 2026, an seinem 60. Geburtstag, würde er sich erstmals hinsetzen und ein „Nachdenken“ zu Papier bringen, das „Nachdenken über ein voll gelebtes Leben“.

Andererseits wünschte ich mir: Wäre der kleine Autor doch wirklich, wie er in dem Brief behauptet, wegen seiner „seltsamen Ansichten“ von damals „auf Widerstand gestoßen“. Hätte er diesen Ansichten doch Gehör verschafft, hätte es nicht nur diesen stummen, versiegelten Aufschrei gegeben, und dann auch noch zu drei Vierteln nur gegen sich selbst gewandt.

Aber er traf immer nur deshalb auf Widerstand, weil er nicht richtig funktionierte, obwohl er sich doch solche Mühe gab. Bei seinem Vater funktionierte er nicht, denn der, so schrieb er, „vertritt die Auffassung, dass die heutige Jugend durchweg schlechter ist als früher“. Und bei seiner Mutter funktionierte der gerade Pubertierende auch nicht richtig, denn er war (nur in ihren Augen?) unordentlich, ungepflegt, wenig hilfsbereit. Damals, 1979, hatte ich, derart in der elterlichen Klemme sitzend, beim Schreiben die erklärte Hoffnung, „mit mir selbst ins Reine zu kommen“. Und am Schluss bescheinigte ich mir, dass „in meinem Kopf manches klarer geworden ist“. Solcher Art sind die Illusionen, die das Schreiben hervorruft.

Manchmal geschieht das Wunder sogar. Ich lese meine Zeilen von damals nun, Jahrzehnte später, erneut. Und weiß: Damals ist es nicht geschehen. Es mussten noch viele Briefe geschrieben und Geschichten erzählt werden, bevor es sich zutragen konnte.

Manchmal geschieht das Wunder sogar. Ich lese meine Zeilen von damals nun, Jahrzehnte später, erneut. Und weiß: Damals ist es nicht geschehen.

Der Brief an mein späteres Ich zeigt mir, was Schreiben immer auch ist: ein Selbstgespräch. Eine Zeitkapsel, die eine archivierte Botschaft in sich trägt und mit ihr, durch die Zeit geworfen wie ein Bumerang, irgendwann zu ihrem Absender zurückkehrt – mit einer umso verstörenderen Mitteilung, je länger der Wurf gedauert hat.

Wenn ich heute den Arm ausstrecke und mit einem kurzen Griff meiner Hand jene Bumerangs einfange, die aus der Zeit vor Jahren und Jahrzehnten zu mir zurückkehren wollen, dann halte ich in meinen Fingern Textfragmente von bis zu 50 Seiten Länge, die gern Roman oder Erzählung geworden wären. Aber sie verhungerten, bevor sie stark und würdig genug werden konnten, zwischen Buchdeckel gepresst zu werden.

Ihnen fehlte der lange und geduldige Atem, der zum Leben nötig ist. Es blieben Fingerübungen, Etüden, geschrieben in skeptischem bis nihilistischem Grundton, über die Verfasstheit und Perspektiven meiner Welt von damals.

Die meisten dieser Texte, ob Prosa oder lyrische Experimente, waren Dystopien, das Gegenteil von hoffnungsvollen Zukunftsbildern. In ihnen nagte der Untergang erfolgreich an allem Leben, an allem Behüteten und Vertrauten. In diesen Texten zeigte sich der Mensch als das Monster, das den dünnen Zivilisationsmantel abgestreift hatte und sich als Leviathan zu voller, erschreckend-faszinierender Zerstörungsmacht emporgeschwungen hatte.

Woher diese Lust am Untergang? Vielleicht schien sie mir ehrlicher als das Leben, das ich beobachtete und in dem die echten Abgründe verleugnet werden mussten. So entstanden also dunkle Visionen, Schreckensbilder, aber der Schrecken war dadurch gebannt, dass er in Worte gefasst werden konnte. Es waren, indem ich mich zu den schlimmsten Phantasien hinreißen ließ, meine aufrichtigsten Lebenszeichen.

Der älter gewordene Mann, der heute vor einer weiteren, unfertigen Datei am Bildschirm sitzt, geht meist nicht mehr so aufrichtig zu Werke. Er hat sich beigebracht zu veredeln, was andere als Ausdruck ihrer Leben und Lebensansichten an Schwüngen und Bögen hinterließen.

Er hat gelernt, sich schreibend zu ihrem Medium zu machen, zum Fast-Nichts, einem ätherischen Wesen. Indem er Fremden den Vortritt in seinem Kopf einräumte; fremden Gedanken, fremden Strategien, fremdem Geltungsdrang. Er hat einen Teil seines Geistes zur ausgelagerten Phantasie anderer Menschen gemacht. Zu einer hoch entwickelten Phantasie zweifelsohne, der er mit eigenen Mitteln Eleganz und Brillanz verschafft. Wie ein Dreher auf der Werkbank Mehrwert produziert, indem er grob geschmiedeten Stahl mit präzisen Konturen versieht, die das Schmiedestück glänzen und funkeln lassen und ihm eine vorher nicht vorhandene Perfektion verleihen.

Doch damit vertagt er es immer wieder, seine eigenen, zunächst rohen Schmiedestücke anzufertigen, sie dann später vom Zunder zu befreien und ihren glänzenden Kern herauszufräsen mit immer schärferen und filigraneren Werkzeugen. So ist die eine Kunst um der anderen willen verödet.

Indem ich mich zu den schlimmsten Phantasien hinreißen ließ, sendete ich meine aufrichtigsten Lebenszeichen.

Verödet, doch nicht ausgelöscht. Die Frage, die ewige Frage an jeden Schreiber, bleibt hartnäckig: Warum? Hallo! Warum, bitte? Antworte mir! Wenn du heute einmal darfst, wie du willst, wenn du vergessen darfst, in wessen Lohn du stehst, wenn du Zeit und Raum vergessen darfst und das Gezerre deiner Kinder und dein Magengeschwür und die Raten für das Haus und die quälende Hitze des Spätnachmittags und die ungebetene Volksmusik von gegenüber, wenn du ganz eintauchen darfst in dieses erschütternde Erlebnis zu schreiben – wenn diese leere Seite, diese unbeschriebene Computerdatei ganz allein dir gehört:

Warum willst du sie beschreiben?

Ich gebe dir meine Antwort. Sie muss nicht deine sein, aber es würde mich nicht überraschen, wenn deine ähnlich ausfiele. Denn wir sind als Menschen alle gleich geschaffen. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum wir dieses größenwahnsinnige, unendlich eitle, unendlich schmerzhafte und beängstigende, letztlich immer an seinem Anspruch scheiternde Unterfangen wagen und bei allen Rückschägen immer wieder wagen müssen:

Du schreibst, weil du der Welt eine Geschichte erzählen musst.

Denn die Welt, wenn du einmal angefangen hast, ihr eine Geschichte zu erzählen, wird dir zuhören. Menschen können nicht anders als zu erzählen und Erzählungen zuzuhören. Seit Jahrtausenden sitzen wir um die Lagerfeuer in den kalten Nächten und erzählen einander Geschichten. Sie handeln alle von der Dunkelheit, die dort beginnt, wo der flackernde Lichtkreis des Feuers endet.

Erzähler wie Zuhörer haben zu allen Zeiten geahnt, gewusst oder selbst erlebt, was dort jenseits des Lichtscheins lauert. Chancen und Krisen, Zauber und Katastrophen, Dämonen und Liebschaften, Tod und Teufel, Heldentaten und Schimären. Irrgärten und Versuchungen. Leiden und Triumphe.

Eroberungen, Erschütterungen, Erlösungen.

Sie werden dir zuhören, wenn du anfängst, davon zu erzählen, denn jeder hat schon an deinem Ausgangspunkt gestanden, der so vielversprechend ist. Aber, aber: Wie lange und wie gebannt sie dir zuhören werden, das hängt davon ab, welchen Weg deine Erzählung von dort aus nimmt. Ob sie marschiert, mäandert, sich treiben lässt, humpelt, kriecht, schreitet, tänzelt, Bocksprünge macht oder taumelt.

Hier beginnt die Qual, einen Fuß vor den anderen zu setzen. In dem Moment, wo deine Geschichte den Lichtschein des Feuers verlässt und ins Dunkle hinübergeht, dorthin, wo nur noch deine Worte ein Licht entzünden können für die, die mit dir gehen sollen. In dem Moment beginnt Traum oder Albtraum des Erzählens, des Schreibens.

Seit Jahrtausenden sitzen wir um die Lagerfeuer in den kalten Nächten und erzählen einander Geschichten. Sie handeln alle von der Dunkelheit, die dort beginnt, wo der flackernde Lichtkreis des Feuers endet.

Wirst du die Worte finden, welche die Leuchtfeuer einer Startbahn entzünden, auf der deine Geschichte abhebt und schwerelos voranschießt bis an ein Erdteile entferntes Ziel?

Oder werden schon die ersten tapsigen Schritte in die wachsende Dunkelheit deinen Zuhörern, die du mitnehmen wolltest auf eine imaginäre Reise, das Gefühl geben, du seist kein verlässlicher Reiseleiter, sondern selbst fremd in diesen gefährlichen Ebenen der Schwärze? Du wirst gleich verlassen sein, denn niemand will sich solch einem Erzähler anvertrauen.

Hast du nun Angst bekommen? Nimmst du die Finger zurück von der Tastatur? Du zögerst, und das ist verständlich. Warum sich dem aussetzen. Warum Geister beschwören wollen, die du nicht beherrschen kannst. Warum Wege in der Finsternis suchen, wenn doch der Feuerschein ein begrenztes, aber behagliches Refugium bietet. Vielleicht, weil dieses Feuer sonst einmal verlöschen wird und ihr dann ganz und gar in Düsternis sitzt.

Das Feuer, das dein sicherer Hort zu sein scheint, wird nur genährt davon, dass immer wieder Menschen seinen Lichtkreis verlassen, in die halt- und grenzenlose Dunkelheit hinausziehen und wie durch ein Wunder zurückkehren, um den Verbliebenen eine neue Geschichte erzählen zu können, damit diese nicht selbst den dunklen Weg zu gehen haben.

Geht niemand hinaus und kommt niemand zurück, um Nährstoff zu sammeln und heimzubringen, erlischt das Lagerfeuer, und alles Erzählen hat ein schreckliches Ende durch dunkles und kaltes Verstummen.

Doch dies ist bislang niemals, nicht in all den Tausenden von Jahren, endgültig geschehen. Mindestens einer oder eine war immer übrig, um seine Geschichte zu erzählen. Und mindestens einer oder eine, um ihm zuzuhören. Zwei Menschen, die das Feuer erhalten haben, bevor wieder andere hinzukamen und den Kreis erweiterten. Das war das Minimum, das immer galt – in Kriegen, in Nöten, in Eiszeiten und Zeiten des Wahnsinns.

Das ist der Grund, warum du nun nicht die Finger von der Tastatur nimmst. Du bist einer von denen, die hinausgegangen sind und es wieder tun werden. Das Feuer muss genährt werden.

Macht dich das zum Helden? Nein, glaub das nicht! Verwechsle nicht dich und die Handelnden deiner Geschichten – ein klassischer Irrtum minderer Schreiber. Wer dort handelt, das bist nicht du. Das sind nur Geister, die kurz Wesenszüge annehmen, die den deinen ähneln, bevor sie zu tun beginnen, was ihnen beliebt und was du nie verkörpern könntest.

Das Erzählen, das Schreiben macht dich nur zum Getriebenen, vielleicht Vertriebenen, je nach deinen Erzählkünsten. Denn viele Helden kehrten nicht zurück zum Feuer. Sie sind dort draußen geblieben, wo sie Geschichten erlebten, die über ihre Kräfte gingen, und die niemals erzählt werden können.

Die besten, bewegendsten Geschichten sind die unerhörten, deren Erzähler fehlen, die nie eine Stimme vortrug, weil die, die sie hätten aufschreiben und vorlesen können, nun verschluckt oder verrückt oder verzweifelt oder verschollen sind.

Wer dort handelt, das bist nicht du. Das sind nur Geister, die kurz Wesenszüge annehmen, die den deinen ähneln, bevor sie zu tun beginnen, was ihnen beliebt.

Jeder Erzähler, der zurückkehrte, wanderte im Dunklen über Schichten und Schichten von Erzählungen, die verschüttet und erstarrt sind. Es ist eine Lava, ein schorfiger, kaum erkalteter, zerklüfteter und scharfkantiger, aber höchst fruchtbarer, wenn auch schwankender und zitternder Grund, von giftigen Gasen durchströmt, die böse Halluzinationen und Herznot auslösen können bei empfindsameren Gemütern.

Die tückische Energie in diesem nur scheinbar begehbaren Bodensatz des Erzählens, sie ist nicht beherrschbar. Sie kann als glühendes Magma immer noch durch die erstarrte Kruste schießen, schon Verheiltes, Geschlossenes erneut aufreißen, wenn es im falschen Moment oder überhaupt jemals in heißen Eruptionen nach oben schießt.

Aufgeschriebenes, schriftlich Erzähltes, das verschüttet war und dankbar von der Zeit vergessen, kann – wieder aufgetaucht und arglos berührt – zur Briefbombe werden und aus Menschen Krüppel machen. Denn dies bleibt einer der stärksten Treibsätze des Erzählens: der Hass. Eine teuflische Kraft, sagt man.

Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie doch bloß menschlich. Ich habe selbst aus Hass geschrieben, der in Wahrheit Verzweiflung war, verzweifelter Zorn. Das war kein Schreiben im Affekt, sondern planvoll, qualvoll, über Wochen und Monate hinweg. Ich habe mir die Haare ausgerauft, mein Spiegelbild angeschrien und bittere Tränen vergossen bei diesem getriebenen Schreiben. Es war furchtbar, und wenn es eine Katharsis bewirkt hat, dann nur, weil der aufs virtuelle Papier gebannte Hass sich dort selbst verzehrt hat.

Denn das Erschreckende ist ja nicht, dass groteske und monströse Dinge dabei Gestalt annehmen. Sondern dass sie die Wahrheit sind, eine von vielen möglichen Wahrheiten, und dass diese Wahrheit untrennbar von der Person dessen ist, der sie schreibt.

Erst, als ich dieser Erkenntnis gegenübersaß, sie lesen konnte wie einen Kontoauszug oder den Bericht eines Forschers über einen anderen Planenten, konnte ich mich dieser Wahrheit stellen, und sie wurde vom Dämon zum sterblichen Wesen. Sie alterte, sie wurde schwächer, sie sackte in sich zusammen und wurde schließlich Teil des giftigen Bodensatzes alles Erzählten.

Etwas Neues ersetzte sie an der Oberfläche der Gegenwart, etwas Schöneres, Erhabeneres, Wertvolleres. Das Dokument aber nannte ich „Zorn“ und verschlüsselte es, damit niemand außer mir Zugang dazu hätte. Und doch fürchte ich, dass der nie endgültig beherrschbare Zorn eines Tages erneut ausbrechen könnte.

Ich sprach von hoffnungsvollen Helden, die Erzähler aussandten, und die dort draußen auf diesem schwankenden Grund gefallen, verschluckt worden sind. Verschluckt, sie alle? Aber nein, natürlich: Einige kamen immer zurück. Wir schreiben doch auch aus Liebe. Das, nicht wahr, ist Schreiben im Rausch. Es verleiht den Helden Schwingen, die sie über dunkle Schluchten hinwegtragen. Die anrührendsten Werke nicht nur der Poesie verdanken sich diesem schwebenden Gegenpol zum Hass.

Allerdings rate ich dir, bevor du in einen solchen Rausch gerätst (denn währenddessen wird dir nicht zu raten sein): Achte nebenbei auf die kleine Cousine der Liebe, die Eitelkeit. Wie sie das schon übersprudelnde Triebwerk der Liebe noch mit einer dubiosen Essenz betankt.

Das Erschreckende ist ja nicht, dass groteske und monströse Dinge dabei Gestalt annehmen. Sondern dass sie die Wahrheit sind, eine von vielen möglichen Wahrheiten.

Wenn du sie einmal ertappt hast, wirst du ihre kleine Manipulation an vielen Orten selbst der Weltliteratur entdecken. Liebende, Männer zumal, schreiben danach oft nicht allein der oder dem Geliebten zuliebe, sondern an eine Mit- und Nachwelt, die ihnen ihre Eroberung neiden und zugleich ihrer Tollheit Absolution erteilen soll.

Nun gut, das war ein leerer Rat. Du magst mir, der ich so berauscht war, sogar Recht geben, bis du selbst närrisch geworden bist. Deiner Liebeserzählung wird das, gottseidank, nicht schaden.

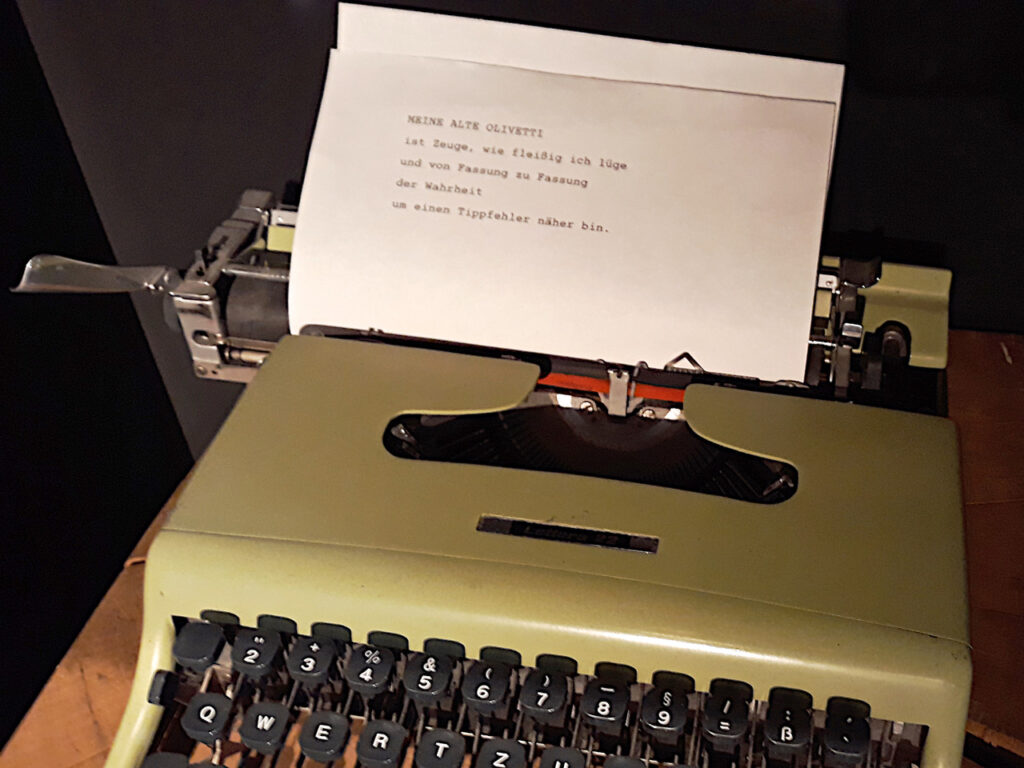

Mir fällt ein: Hast du je bewusst darauf gehört, dass du Geräusche machst, wenn du schreibst? Früher haben Gänsekiel-Federn gekratzt auf Pergament, später klapperten mechanische Schreibmaschinen. Du, heute, drückst Kunststofftasten auf einer Computertastatur. Die Fallhöhe mechanischer Teile, die Schwere des Anschlags ist dabei nicht mehr groß. Das klingt gedämpfter, fast ein wenig unentschlossen.

Aber immer noch, wie alles Schreiben zu allen Zeiten, so immens geschäftig, unermüdlich wie die von Windböen vorangepeitschte Erosion des Sandgefüges einer Wanderdüne. Nur vom Denken und der Leertaste unterbrochen: klickklickklick – still – klickklickklickklickklick – still – klickklick! Ein Heer von Gedankenameisen trägt die Früchte deiner geistigen Arbeit auf langer Straße zu verborgenen Speichern, wo sortiert, gewichtet und gelagert wird. Unzählige Füße trippeln über das Feld der Tasten, das sie abernten, wo immer die Saat deiner Gedanken das Licht erreicht hat. Klickklickklick, klickklick!

Was ist sonst noch zu hören? Dein Atem, in mal leisen, mal schweren Zügen. Und vielleicht Musik im Hintergrund, wenn du ein Schreiber bist, der mehr als Stille um sich herum erträgt. Smetanas „Moldau“ etwa: Das ist nicht nur die Erzählung von einem Strom, der ein Land durchzieht, sondern auch ein Musik gewordener Schreib-Fluss. Wie das erst tröpfelt, dann tropft, dann rinnt, wie Rinnsale zusammenlaufen, sich in Bäche ergießen, sich zu Flüssen vereinen und zuletzt als mächtiger Strom ein weites Delta ausbilden auf dem Weg zum Meer.

Du kannst nicht, du willst nicht gegen diese immer mächtigere Strömung ankämpfen. Sie nimmt dich auf, und du ergibst dich ihr.

Du bist nun bereit für ein Wunder, ein Mysterium: das Zeitvergessen. Gerade noch war es neun Uhr am Abend, und als du wieder aufschaust vom Bildschirm, sind auf derselben, mechanisch völlig intakten Uhr, gleich dort auf deinem Schreibtisch, die Zeiger sechs Stunden weitergewandert. Und du hast es nicht registriert. Es war dir, als seien zehn Minuten vergangen. Du bist im Land des Zeitvergessens gewesen, in einer anderen Realität, die außer Träumern, Trauernden und Liebenden nur Schreibende betreten können.

Nahe an diese Erfahrung grenzt ein anderes Phänomen des Schreibens: Du kannst es auch in völliger Erschöpfung, wenn du nicht einmal mehr ein Buch zu lesen in der Lage wärst, weil dir dabei die Augen zufallen würden. Aber du kannst schreiben. Vorausgesetzt natürlich, du schreibst für dich, im Einklang mit dir. Dann eröffnen sich verborgene Energievorräte, wie sie sonst vielleicht nur einem Marathonläufer nach der zermürbenden Hälfte der Distanz zur Verfügung stehen.

Du siehst hoffentlich: Dies soll wirklich eine Ermunterung sein. Genug der Warnungen, der Relativierungen. Genug der Fallgruben, Sackgassen, Einwände: Du weißt ja jetzt, was ich darüber weiß. Es hat dich, sehe ich, nicht vom Schreibplatz vertrieben. Jetzt also: Schreib los! Ja, schreib! Die nächste Seite, aufgeblättert und rein, frei von allen Krusten und Lasten der Vergangenheit, gehört nun dir: dein jungfräuliches Paradies.

Sei für eine Millisekunde des Universums das letzte Glied in der Kette derer, die mit dem Erzählen das Leben selbst am Leben hielten. Vergiss, dass eine Milliarde mal einer Milliarde Wörter bereits geschrieben stehen. Vergiss, dass drei Viertel davon grob gelogen waren und vom halbwegs wahren Rest drei Viertel besser nie geschrieben worden wären.

Vergiss, dass jeder deiner kommenden Gedanken bereits von einem größeren Künstler eleganter und präziser formuliert wurde, denn solange du sie nicht selbst hervorgebracht hast, bleibt die höchste Literatur in deinem Geist nur eine Ansammlung von Buchstaben auf Papier. Befreie dich ebenso von der Bürde, dass ein Hundertmillionstel alles Geschriebenen, bevor du kamst und dich hinsetztest, so vollkommen und erhaben war, dass Engel darüber geweint oder gelacht haben mögen.

Vergiss, dass eine Milliarde mal einer Milliarde Wörter bereits geschrieben stehen. Vergiss, dass drei Viertel davon grob gelogen waren.

Was du nun schreiben wirst, soll sie ruhig kaltlassen; es reicht, wenn nur ein Mensch darüber weint oder lacht, und wenn du selbst dieser Mensch bist. Die Engel haben mehr als alle Zeit der Welt, auf Späteres zu warten – von wem auch immer es geschrieben werden mag. Du hast diese Zeit nicht, du musst es jetzt tun.

Vergiss vor allem, dass du auf Kritiker stoßen musst. Oder nein: Vergiss es nicht, sieh ihnen gelassen entgegen, den menschlichen Spiegeln, auf die deine Zeilen treffen werden. Was sie zurückwerfen, was du in diesen Spiegeln sehen wirst, kann niemals – niemals! – so ungebrochen strahlen wie das, was du gesendet haben wirst. Etwas geht immer verloren auf dem Weg von der Lichtquelle zum Spiegel und zurück. Das Spiegelbild des Lichts ist ein fahler Widerschein, aber es ist nicht das Licht, nicht dein Werk.

Also: Jetzt du! Halt den Atem an und lausche dem aufziehenden Sturm in deinem Geist. Wenn er herangekommen ist, lass dich von ihm forttragen, hinaus für eine zauberhafte Weile aus deinem leiblichen Körper, in den du früh genug zurückfahren musst.

Schreib um dein Leben, deinen Tod, deine Erlösung. Vergiss den Hunger deines Magens, aber nicht deiner Seele. Vergiss die Zeit der Uhr, nicht die des Lebens. Fürchte nicht die Leere des Papiers, nur die des Schweigens. Lache deinen Zweifeln zu wie Freunden, die dich in ihre Mitte nehmen.

Du hast deine Hände auf die Tastatur gelegt. Gut.

Und nun: Schreib!

© Oliver Driesen 2007, kein Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung